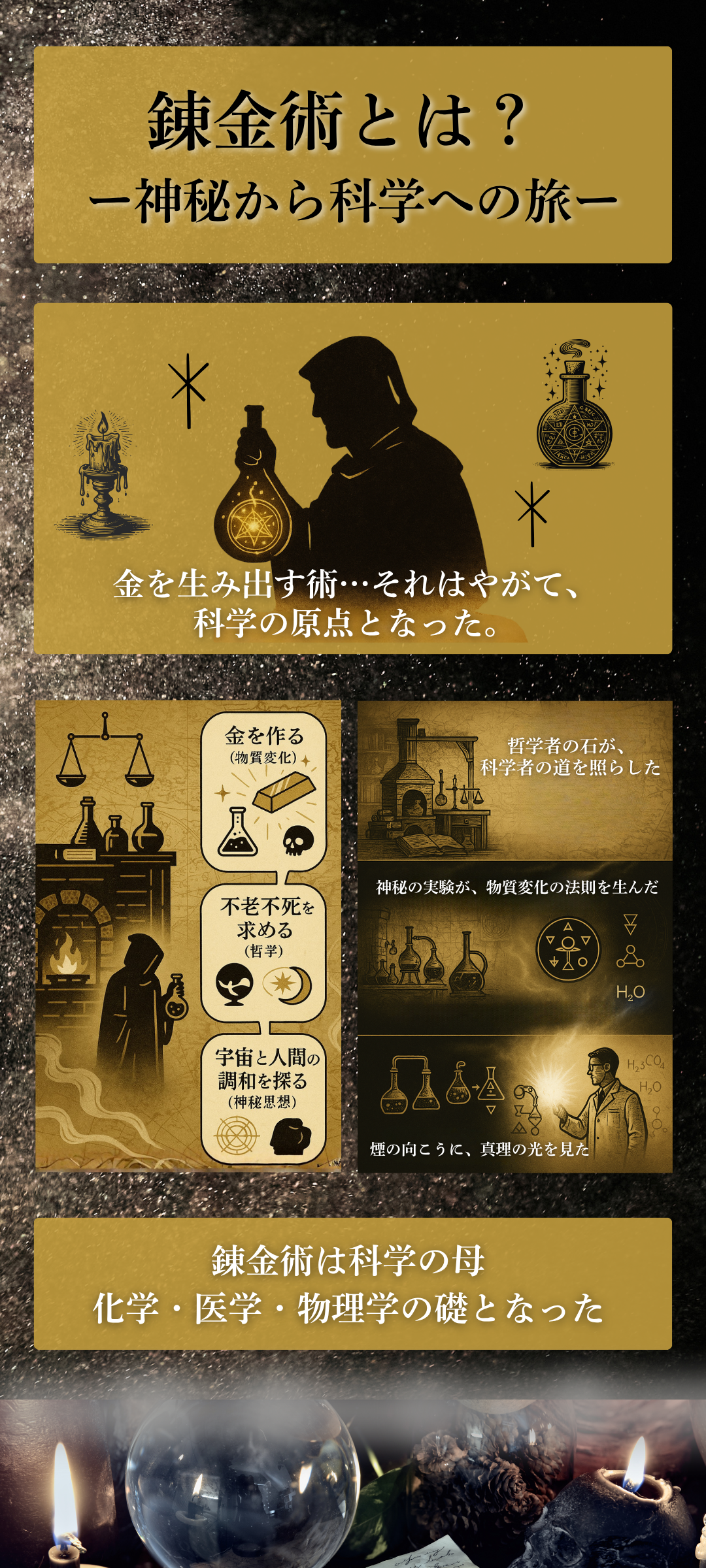

錬金術とは?中世ヨーロッパでの定義や目的、近代科学への貢献をわかりやすく解説

※下記の画像は全てイメージです

中世ヨーロッパで栄えた錬金術は、単なる黄金製造の試みではなく、自然の神秘を解き明かそうとする壮大な学問体系でした。錬金術師たちは、卑金属を金に変えたり、不老不死の薬を生み出したりすると信じられた伝説上の物質「賢者の石」を追い求めながら、物質の本質を探究し、結果として化学の礎を築きました。

錬金術は、キリスト教、イスラム文化、古代ギリシャ哲学が融合した独自の世界観のもと、医学、薬学、冶金学など多岐にわたる分野に影響を与えています。

この記事では、中世ヨーロッパにおける錬金術の起源から発展、主要な人物と理論、近代科学への移行までをわかりやすく解説します。

錬金術がどのような学問だったのか、なぜ多くの知識人を魅了したのか。そして現代科学にどのような貢献をしたのかを詳しく見ていきましょう。

Contents

錬金術とは?中世ヨーロッパにおける定義と目的

錬金術は物質の変成を通じて、自然の秘密を解明しようとした学問です。金儲けの手段ではなく、宇宙の原理を理解する哲学的探究でもありました。

物質の変成とは

-

- 既存の物質が性質を変えること

- 物質の状態(固体・液体・気体)が変わること

錬金術の基本的な概念と目標

錬金術とは物質の変換を通じて宇宙の真理を理解しようとした総合的な体系を指します。中世ヨーロッパの錬金術師たちは、すべての物質が基本的に同じ第一質料(プリマ・マテリア)から成り立っており、適切な処理によって変成可能であると考えていました。

錬金術の目標は三つに集約されます。

- 卑金属を貴金属、特に金へと変成させること

- 万能薬の製造

- 精神的な完成と浄化の達成

賢者の石とエリクサーの探求

賢者の石は赤い粉末または石のような形状をしているとされ、わずかな量で大量の金属を変成させる力を持つと考えられていました。錬金術における究極の目標であり、あらゆる卑金属を金に変える触媒だと信じられていたのです。

同時に、賢者の石から作られるエリクサー(生命の霊薬)は、あらゆる病気を治し、寿命を延ばす万能薬とされました。

何世紀にもわたって探求が続けられ、無数の実験と失敗が繰り返されましたが、その過程で蒸留や昇華などの重要な化学技術が発展してきたのです。

物質変成の理論と四元素説

中世ヨーロッパの錬金術は、古代ギリシャのアリストテレスが提唱した四元素説を基盤としていました。火、水、空気、土の四つの元素が自然界すべての物質を構成し、組み合わせと比率によって物質の性質が決まるという理論です。

錬金術師たちは、四元素に加えて、水銀と硫黄という2つの原理(後に塩が加わり三原理となる)を物質変成の鍵と考えました。水銀は揮発性と流動性を、硫黄は可燃性と固定性を表し、バランスを調整することで、ある金属を別の金属へと変成できると信じていたのです。

たとえば、鉛を金に変えるには、鉛に含まれる不純な硫黄を取り除き、純粋な水銀と硫黄の理想的な配合を実現する必要があると考えられていました。

- おたからや査定員のコメント

これらの理論は科学的には誤りでした。しかし、物質の性質を体系的に分類し、理解しようとする試みは、後の科学の発展に重要な貢献をしています。

中世ヨーロッパへの錬金術の伝来と発展

錬金術は古代エジプトとヘレニズム時代のアレクサンドリアで生まれ、イスラム世界を経由して中世ヨーロッパへと伝わりました。

イスラム世界からの知識の流入

8世紀から11世紀にかけて、イスラム世界では錬金術が大きく発展しました。ジャービル・イブン・ハイヤーン(ゲーベル)やアル・ラーズィーといった優れた錬金術師たちが、実験的手法を確立し、多くの化学物質を発見したのです。

イスラム錬金術師たちは、ギリシャの理論的な枠組みに実験技術を加えて体系化しました。蒸留装置を改良して硫酸や硝酸などの強酸を発見し、多くの化学反応を記録に残しています。錬金術を「アル・キーミヤー」と呼び、後にヨーロッパで「アルケミー」となりました。

11世紀後半から始まる十字軍遠征やイベリア半島でのレコンキスタは、キリスト教徒とイスラム教徒の接触を増やし、イスラム世界の豊かな知識がヨーロッパへ流入する契機となったのです。

12世紀ルネサンスと翻訳運動

12世紀は「最初のルネサンス」とも呼ばれ、ヨーロッパで知的活動が活発化した時代でした。特にスペインのトレドやシチリア島では、アラビア語文献のラテン語への大規模な翻訳運動が展開されています。

イタリアの都市クレモナのジェラルドやバースのアデラードといった翻訳者たちは、錬金術を含む膨大なアラビア語文献をラテン語に翻訳しました。ジャービルの『七十の書』やアル・ラーズィーの『秘密の書』などの重要な錬金術文献がヨーロッパに紹介されたのです。

翻訳された文献は、単なる技術書ではなく、自然哲学、医学、占星術を含む総合的な知識体系でした。ヨーロッパの知識人たちは、新しい知識に触れることで自然界に対する理解を深め、実験的な探究方法を学んでいきます。知識の流入は、後の大学での学問発展の基礎になったと言えるでしょう。

大学での錬金術研究の始まり

13世紀になると、パリ、オックスフォード、ボローニャなどに設立された大学で、錬金術が学問として研究され始めました。当初は自然哲学の一部として扱われ、アリストテレス哲学と結びついて教えられていたのです。

大学での錬金術研究は、純粋な金製造の技術としてではなく、物質の本質を理解する自然哲学として位置づけられました。アルベルトゥス・マグヌスのような学者は、錬金術の理論的側面を重視し、キリスト教神学との調和を図りながら研究を進めています。

教会の一部からは錬金術に対する警戒心もありました。偽金製造による経済的混乱への懸念や、神の創造物を人為的に変えることへの神学的な疑問が提起されたのです。

中世ヨーロッパの代表的な錬金術師たち

中世ヨーロッパでは多くの優れた錬金術師が活躍し、独自の理論と実践を発展させました。彼らの業績は、錬金術から近代科学への橋渡しとなる重要な役割を果たしています。

アルベルトゥス・マグヌス

アルベルトゥス・マグヌスは、ドイツ出身のドミニコ会修道士であり、「万能博士」と称された中世最大の学者の1人です。錬金術を含む自然哲学全般に精通し、アリストテレス哲学とキリスト教神学の統合を試みました。

アルベルトゥスは、錬金術の理論的基礎を確立することに力を注ぎ、金属の生成と変成に関する体系的な理論を構築しています。著作『鉱物書』では、金属が地中でどのように形成されるかを詳細に論じ、錬金術による人工的な金属変成の可能性を理論的に擁護しました。

弟子のトマス・アクィナスに与えた影響も大きく、スコラ哲学における自然科学の位置づけを確立する上で重要な役割を果たしました。

ロジャー・ベーコン

ロジャー・ベーコンは、イングランドのフランシスコ会修道士であり、「驚嘆すべき博士」と呼ばれた革新的な思想家でした。経験と実験を重視し、権威や伝統に頼らない独自の研究方法を提唱しています。

ベーコンは錬金術において、厳密な実験手法の必要性を強調しました。

著作『大著作』では、光学、数学、言語学と並んで錬金術を重要な学問として位置づけ、体系的な実験によってのみ真理に到達できると主張。特に火薬の製造に関する記述は有名で、硝石、硫黄、木炭の配合比を正確に記録しています。

ニコラ・フラメル

ニコラ・フラメルは、パリの裕福な写本業者であり、中世ヨーロッパで最も有名な錬金術師の1人です。フラメルにまつわる伝説は、実際の人物像を超えて神話化されています。

伝説によれば、フラメルは『アブラハムの書』と呼ばれる神秘的な錬金術書を入手し、解読に成功して賢者の石の製造法を発見したとされます。

1382年に初めて水銀を銀に、そして金に変成させることに成功したという記録が残されていますが、真偽は定かではありません。

錬金術の実践に使用された道具・装置

中世の錬金術師たちは理論だけでなく実践を重視し、さまざまな実験器具を開発しました。道具の多くは現代の化学実験室でも基本的な形を保って使用されています。

蒸留器とレトルトの発明

蒸留は錬金術において最も重要な技術の1つであり、物質を純化し、本質を抽出する手段として用いられました。アランビックと呼ばれる蒸留器は、イスラム世界から伝わった装置を改良したもので、液体を加熱して蒸気にし、冷却して再び液体に戻す仕組みです。

レトルトは、首の長い球状のガラス容器で、物質を加熱して揮発成分を分離するために使用されました。中世の錬金術師たちは、レトルトを使って水銀の蒸留や、各種の酸の製造を行っています。ガラス製造技術の向上により、より複雑な形状の蒸留装置が作られるようになりました。

実験室の構造と設備

中世の錬金術実験室は、現代の化学実験室の原型とも言える空間です。通常は地下室や塔の最上階に設置され、秘密を守りやすく、かつ有毒な蒸気を逃がしやすい構造になっていたのです。

実験室の中心には、アタノールと呼ばれる炉が設置されていました。炉は一定の温度を長時間維持できるよう設計され、金属の精錬や長期間の加熱反応に使用されます。炉の周りには、るつぼ、フラスコ、ビーカーなどの容器が並び、天秤や乳鉢、乳棒などの基本的な器具も備えられていました。

壁には占星術の図表や錬金術の象徴が掲げられ、実験のタイミングを決める際の参考にされました。惑星の配置が化学反応に影響を与えると信じられていたため、天体観測も重要な作業の一部だったのです。

錬金術の記号と暗号文書

錬金術師たちは、独自の記号体系を発展させ、知識を秘匿すると同時に、仲間内での情報共有を図りました。金属は惑星と対応させて表現され、金は太陽、銀は月、水銀は水星、鉄は火星といった具合に記号化されていたのです。

ウロボロス(自らの尾を飲み込む蛇)は永遠の循環を、不死鳥は死と再生を象徴し、図像は錬金術の過程を暗示的に表現していました。化学反応は、王と王妃の結婚、ドラゴンの戦い、ライオンの変身などの寓話的な物語として記述されることも多くありました。

暗号化には実用的な理由もあります。教会や世俗権力からの弾圧を避けるため、また偽金製造などの悪用を防ぐため、知識を暗号化して伝える必要に迫られたのです。

結果として、錬金術文献は極めて難解なものとなり、解読には深い知識と直感が求められました。

錬金術がもたらした科学的発見と貢献

錬金術は賢者の石の発見には至りませんでしたが、探求の過程で多くの重要な科学的発見をもたらしました。発見は化学、医学、工業技術の発展に大きく貢献しています。

新しい化学物質の発見

中世の錬金術師たちは、実験の過程で多くの新しい化学物質を発見し、性質を記録しました。硫酸、硝酸、塩酸といった強酸は、金属の溶解や精製に使用され、後の化学工業の基礎となる重要な物質です。

アンモニア、明礬(みょうばん)、各種の金属塩なども、錬金術の実験から生まれました。特に硝酸銀の発見は重要で、後の写真技術の開発につながっています。アンチモンやビスマスといった元素も、錬金術師たちによって単離され、特性が研究されました。

- おたからや査定員のコメント

物質の製造法は、詳細な記録として残され、後世の化学者たちに引き継がれていきます。偶然の発見も多くありましたが、系統的な実験と観察により、物質の性質に関する知識が蓄積されていったのです。錬金術師たちの「失敗」の記録さえも、何が起こらないかを示す貴重なデータとなりました。

医薬品の開発と錬金術

錬金術と医学の結合は、イアトロ化学(医化学)と呼ばれる新しい分野を生み出しました。16世紀のパラケルススは、この分野の先駆者として、鉱物や金属を原料とした薬品の開発に取り組んでいます。

水銀化合物は梅毒の治療に、アンチモン化合物は解熱剤として使用されるようになりました。薬品は毒性も強く、適切な用量の決定には多くの試行錯誤が必要でしたが、従来の植物由来の薬では治療できなかった病気に対する新しい選択肢となったのです。

蒸留技術の発達により、アルコールやエーテルなどの揮発性物質も精製できるようになりました。その結果、消毒薬や麻酔薬として医療に革命をもたらします。錬金術師たちが追求した「万能薬」は実現しませんでしたが、開発された多くの医薬品が、人々の命を救うことになりました。

冶金技術の発展への影響

錬金術師たちの金属に対する深い関心は、冶金技術の著しい発展をもたらしました。さまざまな金属の精錬法が改良され、より純度の高い金属を得ることが可能になったのです。

合金の研究も進み、真鍮(銅と亜鉛の合金)や各種の青銅の製造法が確立されました。合金は、武器、農具、建築材料として広く使用されるようになります。金属の腐食を防ぐ方法や、メッキ技術も開発されました。

鉱石から金属を抽出する技術も向上し、アマルガム法(水銀を使った金銀の抽出)などが開発されています。技術は鉱業の発展を促し、ヨーロッパ経済の成長に貢献しました。

錬金術師たちの「不完全な」金属を「完全な」金に変えようとする試みは、結果的に金属加工技術全般の向上につながったと言えるでしょう。

錬金術に関するよくある質問

錬金術は科学の前身として、また神秘思想として、人類の知的探求の歴史に大きな足跡を残してきました。ここでは、錬金術についてよく寄せられる疑問について詳しく解説していきます。

錬金術の発祥の地はどこですか?

錬金術の発祥の地は、古代エジプトのアレクサンドリアとされています。紀元前3世紀頃、ギリシャ哲学とエジプトの神秘主義が融合し、錬金術の基礎が形成されました。アレクサンドリアは当時、世界最大の学術都市として栄えており、さまざまな文化や知識が交流する場所でした。

エジプトでは古くから金属加工や染色技術が発達しており、これらの実践的な技術が錬金術の土台となりました。特に「ケメト」と呼ばれた黒い土を指すエジプトの古名が、後に「アルケミー」の語源になったという説もあります。

錬金術の三大禁忌は?

錬金術の三大禁忌として最も有名なのは、『ハリーポッター』シリーズや『鋼の錬金術師』創作作品で知られる「人体錬成」「魂の錬成」「賢者の石の悪用」ですが、歴史的な錬金術では異なる禁忌が存在していました。実際の中世錬金術では、「神の領域への侵犯」「生命の創造」「不老不死の追求による自然の摂理への反逆」が戒められていたとされます。

特に、キリスト教会の影響下にあった中世ヨーロッパでは、神の創造を模倣することは最大の禁忌とされました。ホムンクルス(人工生命)の創造などは、神への冒涜として厳しく禁じられていました。

中世錬金術とは何ですか?

中世錬金術とは、主に12世紀から16世紀にかけてヨーロッパで発展した錬金術の体系を指します。イスラム世界から伝わった錬金術の知識が、キリスト教的世界観と融合し、独自の発展を遂げた時代でした。この時期の錬金術は、物質の変成だけでなく、精神的な変容も重視する特徴がありました。

中世の錬金術師たちは、卑金属を金に変える「大いなる業」の追求と同時に、人間の魂の浄化も目指していました。賢者の石の探求は、物質的な富の獲得というより、完全性への到達を象徴する精神的な営みとして理解されていたのです。

錬金術の始祖は誰ですか?

錬金術の始祖として最も有名なのは、伝説的な人物「ヘルメス・トリスメギストス」です。「三重に偉大なヘルメス」を意味するこの名は、ギリシャの神ヘルメスとエジプトの知恵の神トートが習合した存在とされています。彼に帰される「エメラルド・タブレット」は、錬金術の根本原理を記した聖典として崇められてきました。

歴史上の人物としては、3世紀のエジプトで活動したゾシモスが、現存する最古の錬金術師の一人として知られています。彼は錬金術の理論と実践を体系的に記述し、後世に大きな影響を与えました。

錬金術はいつ誕生したのでしょうか?

錬金術が明確な学問体系として誕生したのは、紀元前3世紀のヘレニズム時代、アレクサンドリアにおいてとされています。紀元前332年にアレクサンダー大王によって建設されたこの都市は、東西文明の交差点として、さまざまな知識や技術が集積する場所でした。

この時期、ギリシャの四元素説(火・水・土・空気)とエジプトの実践的な金属加工技術が結びつき、物質変成の理論が生まれました。また、ストア派哲学の影響により、宇宙と人間の照応関係という概念も錬金術に取り入れられました。

錬金術はなぜ生まれたのか?

錬金術が生まれた背景には、人類の根源的な欲求と知的探求心がありました。最も直接的な動機は、卑金属を貴金属、特に金に変えたいという経済的欲求でした。

古代において金は通貨としてだけでなく、神聖な金属として宗教的価値も持っていたため、その製造は究極の目標とされたのです。

また、物質の本質を理解し、自然の秘密を解き明かしたいという科学的探求心も、錬金術発展の重要な要因でした。

まとめ

中世ヨーロッパの錬金術は、単なる迷信や疑似科学ではなく、人類の知的探求の重要な一章でした。

賢者の石の発見という究極の目標は達成されませんでしたが、その過程で得られた知識と技術は、近代科学の礎となりました。

また、錬金術師たちの実験的アプローチ、体系的な記録、そして自然の法則を理解しようとする情熱は、科学的方法論の確立に貢献しています。

- 関連記事はこちら

・アイザック・ニュートンはなぜ錬金術に没頭したのか?現代の「金の価値」へつながる歴史を解説

「おたからや」での「金」の参考買取価格

「おたからや」での「金」の参考買取価格は下記の通りです。

2026年02月20日09:30更新

※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、今日の金1gあたりの買取価格相場表

金のレート(1gあたり)

インゴット(金)27,146円

+168円

24金(K24・純金)26,929円

+167円

23金(K23)25,897円

+160円

22金(K22)24,757円

+153円

21.6金(K21.6)24,160円

+150円

20金(K20)22,097円

+137円

18金(K18)20,332円

+125円

14金(K14)15,745円

+98円

12金(K12)12,216円

+76円

10金(K10)10,913円

+68円

9金(K9)9,800円

+61円

8金(K8)7,275円

+45円

5金(K5)3,529円

+22円

付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。

※土日・祝日を除く前営業日の日本時間9:30の価格と比較

金の取引には単位としてトロイオンス(約31.1g)が用いられ、ドル建て価格と為替レートで日々相場が変動します。

売却を検討する際は最新の相場と円相場をこまめにチェックし、純度や重量を把握した上で信頼できる業者に見積もりを依頼しましょう。

「おたからや」では査定時に素材の純度やキズの有無などを丁寧に確認し、公正な価格を提示していますので、安心してご相談ください。

- おたからや査定員のコメント

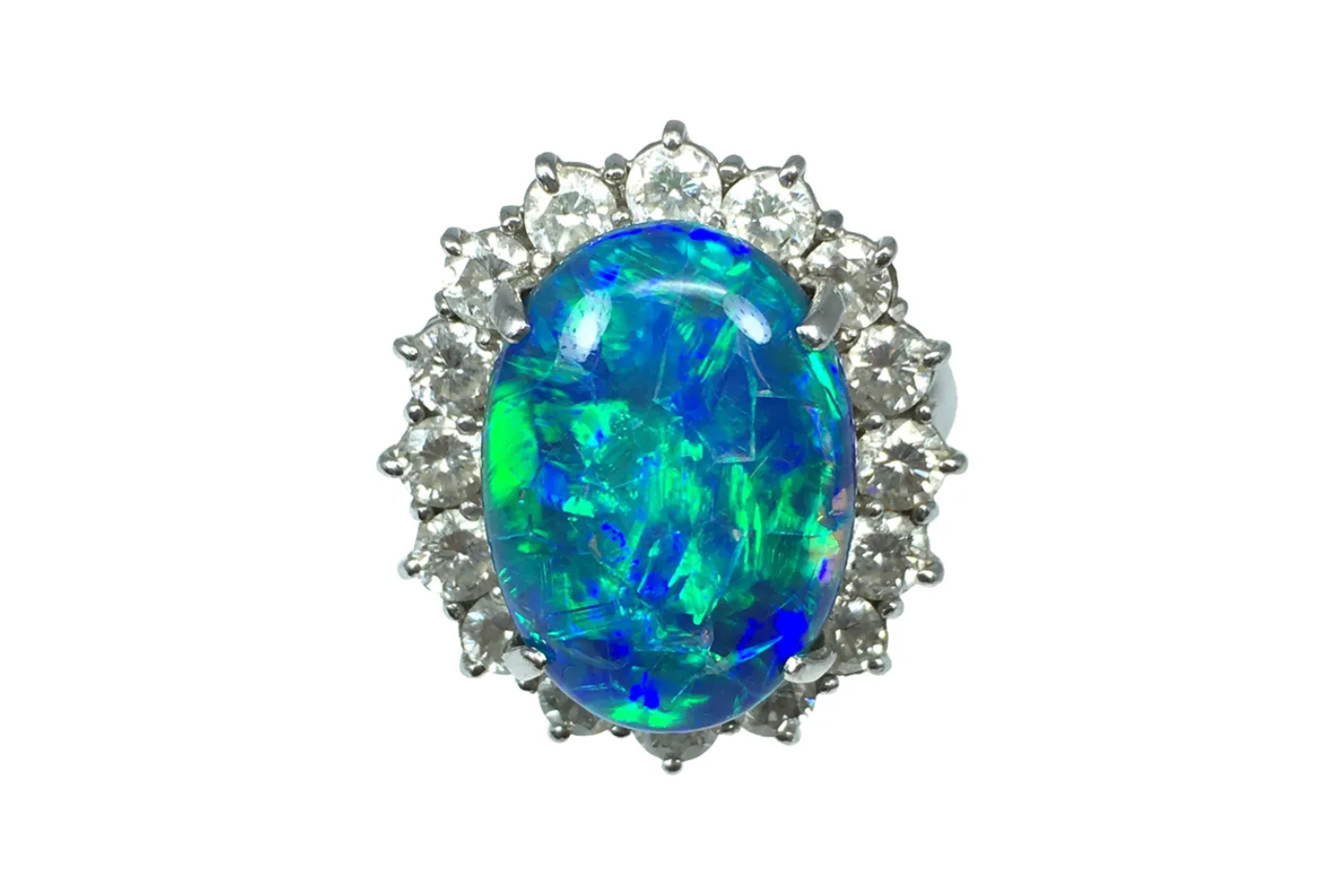

「おたからや」では、金のインゴットやコインをはじめ、指輪・ネックレス・ブレスレットなど幅広い金製品を対象に査定を行っております。純度(K24・K18など)や重量、さらに保存状態や市場相場を丁寧に見極め、適正な価格をご提示いたします。

ご不要になった金製品も、新たな価値へとつなげられるよう、誠意をもってご対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

金の買取なら「おたからや」

「おたからや」では、金のプロである経験豊富な鑑定士が査定を担当し、純度はもちろん、ブランドやデザインの価値もしっかり評価いたします。

海外インゴットや海外製の金製品でも買取可能で手数料は一切不要です。査定料などの金銭的な負担がかからず、初めての方でも安心してご利用いただけます。

また、全国1,660店舗のネットワークと世界51か国との取引実績に基づき、急激な価格変動にも応じた最新の相場での金買取を行っております。

店頭買取や出張買取、オンライン査定にも対応しており、多彩な方法でお売りいただけます。大切な金製品を売るなら、信頼と実績の「おたからや」にぜひお任せください。

おたからやの金買取

査定員の紹介

伊東 査定員

-

趣味

ショッピング

-

好きな言葉

有言実行

-

好きなブランド

ハリーウィンストン

-

過去の買取品例

おりん、インゴット

初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。

その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。

金の高価買取はおたからやにお任せください。

関連記事

タグ一覧

- #4℃

- #A.ランゲ&ゾーネ

- #GMTマスター

- #IWC

- #K10(10金)

- #K14(14金)

- #K22(22金)

- #K24(純金)

- #MCM

- #Van Cleef & Arpels

- #アクアノート

- #アクアマリン

- #アメジスト

- #アルハンブラ

- #アルマーニ

- #アンティーク時計

- #イエローゴールド

- #インカローズ

- #ヴァシュロンコンスタンタン

- #ヴァレンティノ

- #ヴァンクリーフ&アーペル

- #エアキング

- #エクスプローラー

- #エメラルド

- #エルメス

- #エルメス(時計)

- #オーデマ ピゲ

- #オパール

- #オメガ

- #お酒

- #ガーネット

- #カイヤナイト

- #カルティエ

- #カルティエ(時計)

- #グッチ

- #グリーンゴールド

- #クロエ

- #クロムハーツ

- #クンツァイト

- #ケイトスペード

- #ケリー

- #コーチ

- #ゴヤール

- #サファイア

- #サブマリーナー

- #サマンサタバサ

- #サンローラン

- #シードゥエラー

- #ジェイコブ

- #シチズン

- #シトリン

- #ジバンシィ

- #ジミーチュウ

- #ジャガールクルト

- #シャネル

- #シャネル(時計)

- #ジュエリー

- #ジュエリー買取

- #ショーメ

- #ショパール(時計)

- #スカイドゥエラー

- #スピネル

- #スフェーン

- #セイコー

- #ゼニス

- #セリーヌ

- #その他

- #ターコイズ

- #ターノグラフ

- #ダイヤモンド

- #タグ・ホイヤー

- #タンザナイト

- #チェリーニ

- #チューダー

- #ディオール

- #ティソ

- #デイデイト

- #デイトジャスト

- #デイトナ

- #ティファニー

- #ティファニー

- #トリーバーチ

- #トルマリン

- #ノーチラス

- #バーキン

- #バーバリー

- #パテック フィリップ

- #パネライ

- #ハミルトン

- #ハリーウィンストン

- #ハリーウィンストン(時計)

- #バレンシアガ

- #ピーカブー

- #ピアジェ

- #ピコタン

- #ピンクゴールド

- #フェンディ

- #ブライトリング

- #プラダ

- #プラチナ

- #フランクミュラー

- #ブランド品

- #ブランド品買取

- #ブランド時計

- #ブランパン

- #ブルガリ

- #ブルガリ(時計)

- #ブレゲ

- #ペリドット

- #ボーム&メルシェ

- #ボッテガヴェネタ

- #ポメラート

- #ホワイトゴールド

- #マークジェイコブス

- #マトラッセ

- #ミュウミュウ

- #ミルガウス

- #メイプルリーフ金貨

- #モーブッサン

- #ヨットマスター

- #リシャールミル

- #ルイ・ヴィトン

- #ルビー

- #レッドゴールド

- #ロエベ

- #ロレックス

- #ロンシャン

- #ロンジン

- #出張買取

- #地金

- #宝石・ジュエリー

- #宝石買取

- #時計

- #珊瑚(サンゴ)

- #相続・遺品

- #真珠・パール

- #色石

- #財布

- #金

- #金・プラチナ・貴金属

- #金アクセサリー

- #金インゴット

- #金の純度

- #金価格・相場

- #金歯

- #金縁メガネ

- #金貨

- #金買取

- #銀

- #銀貨

- #香水

知りたくありませんか?

「おたからや」が

写真1枚で査定できます!ご相談だけでも大歓迎!

金・インゴット買取

金・インゴット買取 プラチナ買取

プラチナ買取 金のインゴット買取

金のインゴット買取 24K(24金)買取

24K(24金)買取 18金(18K)買取

18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取

バッグ・ブランド品買取 時計買取

時計買取 宝石・ジュエリー買取

宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取

ダイヤモンド買取 真珠・パール買取

真珠・パール買取 サファイア買取

サファイア買取 エメラルド買取

エメラルド買取 ルビー買取

ルビー買取 喜平買取

喜平買取 メイプルリーフ金貨買取

メイプルリーフ金貨買取 金貨・銀貨買取

金貨・銀貨買取 大判・小判買取

大判・小判買取 硬貨・紙幣買取

硬貨・紙幣買取 切手買取

切手買取 カメラ買取

カメラ買取 着物買取

着物買取 絵画・掛け軸・美術品買取

絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取

香木買取 車買取

車買取 ロレックス買取

ロレックス買取 パテックフィリップ買取

パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取

オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取

ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取

オメガ買取 ブレゲ買取

ブレゲ買取 エルメス買取

エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取

ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取

シャネル買取 セリーヌ買取

セリーヌ買取 カルティエ買取

カルティエ買取 ヴァンクリーフ&アーペル買取

ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取

ティファニー買取 ハリー・ウィンストン買取

ハリー・ウィンストン買取 ブルガリ買取

ブルガリ買取 グッチ買取

グッチ買取

ご相談・お申込みはこちら

ご相談・お申込みはこちら