江戸時代の三貨制度とは?金・銀・銭の役割と流通の実像をわかりやすく解説

※下記の画像は全てイメージです

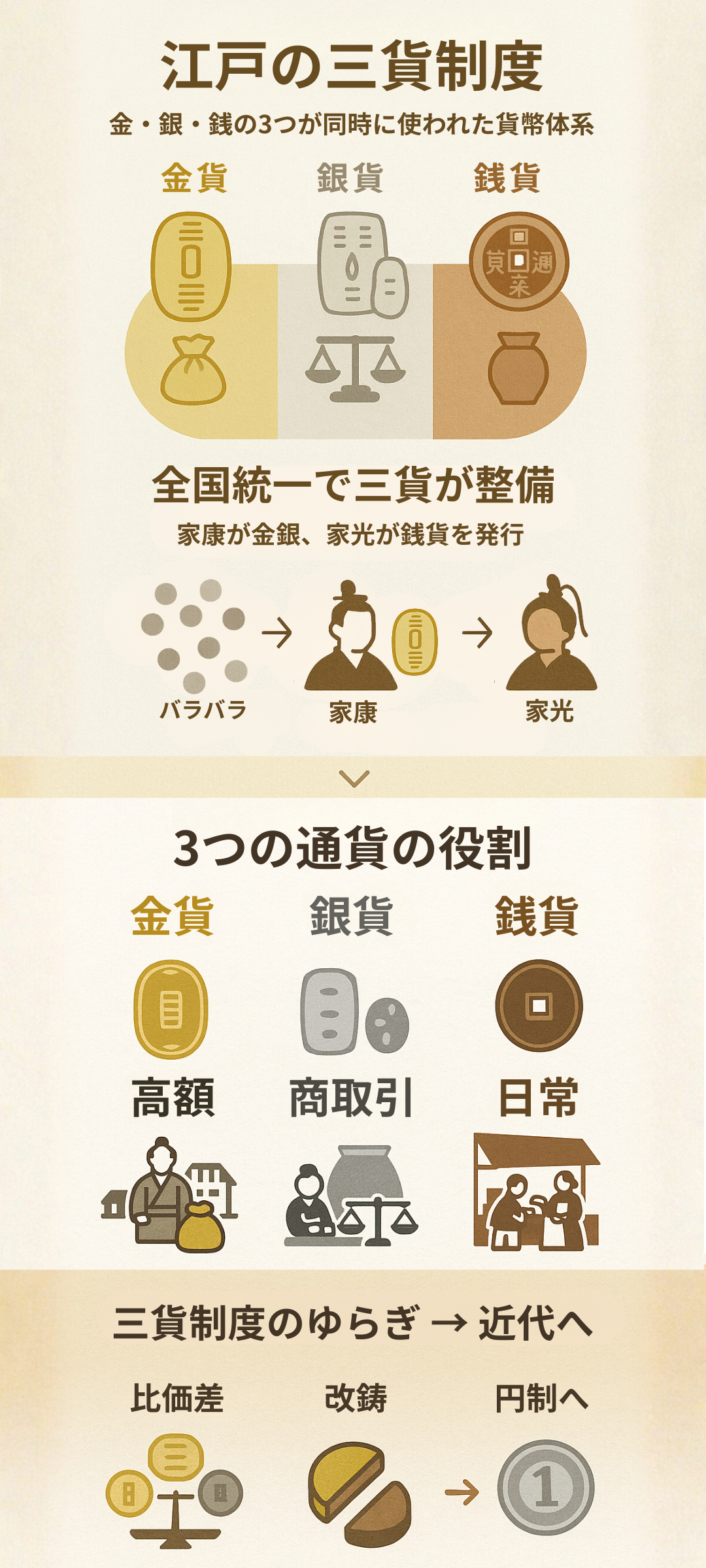

江戸時代には、現在とは異なる通貨制度が存在しました。それが、金・銀・銭の「三貨制度」です。金貨・銀貨・銭貨という3種類のお金が並行して使われ、それぞれに異なる役割がありました。

どうして1つの国で複数の貨幣が使われたのか、そしてその仕組みや現代への影響について、わかりやすく解説します。

Contents

- 江戸時代の三貨制度

- 金・銀・銭それぞれの役割と使われ方

- 鋳造・改鋳と流通の実情

- 名目価値と実際価値のズレによる問題

- 計数銀貨・定位貨幣の台頭と貨幣体系の変化

- 江戸の通貨事情

- 紙幣導入と貨幣体系の近代化

- 江戸の貨幣制度が現代に残す示唆

- 古銭を高価買取に繋げるためのポイント

- 三貨制度に関するよくある質問

- Q. 三貨制度とは何ですか?

- Q.三貨制度が成立した背景には、どのような事情がありましたか?

- Q.金・銀・銭はそれぞれどんな役割を果たしていましたか?

- Q.小判(小判類)と丁銀・豆板銀の違いは何ですか?

- Q.江戸時代の金銀比価の差はどのような問題を生みましたか?

- Q.幕府が行った改鋳(貨幣の品位・量目変更)はなぜ行われたのですか?

- Q.改鋳が物価や流通量に与えた具体的な影響は何ですか?

- Q.両替商の仕組みと、両替相場(為替)はどう成立したのですか?

- Q.地方流通と都市での流通実態に違いはありましたか?

- Q.計数銀貨や定位貨幣とは、どうして台頭したのですか?

- Q.銭貨(一文銭など)は、庶民生活にどのように浸透していましたか?

- Q.金銀比価差による「両替混乱」とは、具体的にどんな現象ですか?

- Q.三貨制度の終焉はいつで、円制への移行はどのように進みましたか?

- Q.江戸時代の貨幣統計(鋳造高・流通高)はどのように把握できますか?

- Q.江戸の三貨制度が現代の通貨政策に残す示唆や教訓は何ですか?

- まとめ

- 「おたからや」での金の参考買取価格

- 金の買取なら「おたからや」

江戸時代の三貨制度

江戸時代の「三貨制度」とは、金貨・銀貨・銭貨という3種の通貨が併用された貨幣制度のことです。

それぞれの通貨は、素材や単位体系が異なり、用途や使う人の身分によって使い分けられていました。

三貨制度が生まれた背景と前提条件

天下統一後に、全国共通の貨幣制度を整える必要があったことが三貨制度が生まれることになった理由です。

戦国期まで、各地で異なる貨幣が混在していたため、徳川家康は金貨・銀貨を発行し、徳川家光が寛永通宝として銭貨を発行して、全国で金・銀・銭の三貨を使う通貨体制を確立しました。

幕藩体制と石高を基盤とした経済構造

江戸幕府の経済は米(石高制)が土台で、武士の給与や大名の収入は、米の石高で決まっていました。大名たちは蔵屋敷に米を蓄え、必要に応じて、米を金銀に換えて財政に充てます。

このように、米本位の経済構造だったため、貨幣は米の価値を流通させる手段として機能しました。

外国との金銀比価の違いがもたらした影響

日本と海外では、金と銀の交換比率が異なり、それが思わぬ問題を生みました。幕末に開国すると、日本では金が海外より安く設定されていたため、外国商人が日本の金貨を大量に持ち出す事態となります。

この結果、国内の金不足が深刻化し、幕府は金貨の含有量を減らす改鋳で、金貨に対して金が含まれる比率を国際水準に合わせました。

金銀比価:金と銀の価値比率のこと

改鋳:貨幣の作り直しのこと

金・銀・銭それぞれの役割と使われ方

三貨制度の下では、金貨・銀貨・銭貨がそれぞれ異なる役割を担っていました。

どのような役割を担っていて、どのように使われていたのかを確認していきましょう。

金貨:大口取引・高額決済の中心

金貨は、最も高額な貨幣で、大判・小判などの種類がありました。一両小判(1両)があればなんとか1ヶ月暮らせる程度の金額だったと言われており、主に大名や豪商の大口取引に使われています。

大判は、贈答や褒賞に用いられることが多く、庶民が日常で金貨を使う場面は、ほとんどありませんでした。

銀貨:商取引と目安貨幣としての機能

銀貨は、丁銀・豆板銀などがあり、重さ(匁)で価値を計る秤量貨幣でした。特に、大阪では商取引の決済に銀が用いられ、米や商品の価格も銀何匁という形で示されました。

銀貨は、商人にとって、金貨に次ぐ大口取引用の通貨として機能したのです。

丁銀:魚の子状の大きな銀塊

豆板銀:円形で小型の銀貨

銭貨:日常の小口決済を支える貨幣

銭貨は、寛永通宝に代表される銅銭で、一文銭を基本単位とし、四文銭なども発行されました。庶民の日常生活では、主に銭貨が使われ、食料品や日用品の購入は、ほとんどが文単位で行われています。

額面が小さいため、多額の支払いには大量の銭が必要で、まとめて金貨や銀貨に両替することもありました。江戸後期には、百文銭のような高額銭貨も登場しましたが、材料価値との乖離が大きく、インフレの原因となりました。

- おたからや査定員のコメント

江戸前期の慶長小判や寛永通宝は、鋳造母体の純度・量目が残っている個体ほど、評価が跳ね上がります。刻印などが薄れてしまわないように、薬剤などを使用しての洗浄は避けましょう。

入手経路を示す、旧蔵証明が添付されれば希少性が確認できるので、高額での取引につながりやすくなります。保存袋は、通気性の良い無酸性紙を選び、温度・湿度変化を避けることで長期的な価値保持につながります。

鋳造・改鋳と流通の実情

江戸幕府は約260年の統治期間中、経済状況に応じて貨幣の鋳造や改鋳を何度も行いました。

貨幣の品位(貴金属の純度)や量目(重さ)を変更する政策は、幕府財政や物価に大きな影響を与えました。また、複数の貨幣が流通する現場では、両替商が重要な役割を担い、都市と地方で流通事情にも違いが見られました。

幕府の改鋳政策と貨幣の品位・量目の変化

幕府は、財政や物価対策で貨幣改鋳を繰り返しました。元禄改鋳(1695年)では金銀の含有率を大幅に下げ、約500万両の利益(出目)を得ましたが、庶民の所得も実質的な上昇をしたことから、インフレが起こったとされています。

その後、正徳改鋳(1714年)で元の品位に戻して物価を安定させ、1736年には再び品位を下げる元文改鋳を行い通貨量を増やしています。幕末まで、状況に応じて改鋳が繰り返され、貨幣の質と量は度々変更されました。

両替商の役割と両替相場の成立

金・銀・銭の価値換算が常に変動したため、両替商が発展していきました。両替商は手数料を取り金貨と銀貨、銀貨と銭貨などの交換を行い、遠隔地への送金(為替手形)や預金の受け入れ、貸付など現在の銀行のような金融業務も営みました。

両替商の存在によって、江戸と大坂間の資金移動が円滑になり、商取引の発展を支えたのです。

地方流通と都市の動き

江戸・大坂など、都市では貨幣流通が盛んで、金貨や銀貨が大量に出回りました。一方、地方では小額の銭貨不足を補うため、各藩が独自の紙幣(藩札)を発行し、地域内で流通させました。

また都市には幕府の金座・銀座があり新貨幣が行き渡りやすかったのに対し、遠隔地では旧貨幣が長く使われるなど時差も生じました。幕末に開港すると、農産物が海外へ大量に流出し、物価が高騰します。また、日本と外国では金銀の交換比率が大きく異なっていたことから、外国銀を持参して日本で銀貨に替え、さらにその銀貨で日本の金貨を安く大量に入手されたことで、国内の金貨不足が深刻化するなど、地域間の流通格差は最後まで課題となりました。

金座:主に小判などの金貨の製造・発行、鋳造・鑑定、金銀地金の買収・監察などを行った役所

銀座:銀貨の鋳造や銀地金の売買・管理などを行った役所

名目価値と実際価値のズレによる問題

三貨制度のもとでは、貨幣の名目上の価値と、素材としての実際価値との間にズレが生じることがしばしばありました。

たとえば、改鋳によって金や銀の含有量が下がると、新しい貨幣は古い貨幣と同じ額面でも実質的な価値が低くなります。このズレは、経済にさまざまな問題を引き起こしました。

金銀比価差が招いた矛盾と両替混乱

幕府の定めた金銀比率と市場での価格のズレは、通貨交換の混乱を引き起こしました。公定では金1両=銀60匁でしたが、取引現場では需給で変動するため、両替商は実勢に応じたレートを適用します。

幕末に金銀比価が急変した際には、金銀交換が滞り、経済に混乱をきたす結果となりました。

物価変動と貨幣吹替が及ぼした影響

貨幣の改鋳は物価に影響を及ぼしました。元禄改鋳後は通貨量増加で物価が上昇し、正徳改鋳後は通貨量減少で物価が下落しています。

また天保の改鋳で発行された真鍮の百文銭は実質価値より額面が極端に高く、慢性的なインフレを引き起こしました。このように貨幣政策の変更は経済に直結し、幕府もその影響に苦心しました。

計数銀貨・定位貨幣の台頭と貨幣体系の変化

江戸時代後期になると、通貨制度にも変化の兆しが現れました。従来は重さで価値を量っていた銀貨において、一定の枚数で価値を示す計数銀貨が登場し、また素材価値に縛られない定位貨幣の考え方が浸透してきます。

計数銀貨などの新しい貨幣は、三貨制度から近代的な貨幣体系への移行を準備するものとなりました。

定位貨幣:一定の名目価値を持つ貨幣のこと

小判や定位貨幣の流通量推移と意味

江戸時代を通じて小判(金貨)は主要な通貨でしたが、その品質と流通量は時代によって変化しました。幕末の万延小判では純金量が初期の小判に比べ大幅に減少し、名目価値と実質価値の乖離が生じています。

一方、銭貨など素材価値に比べ、額面が高い定位貨幣も普及し、幕府は貨幣価値を統制しようとしました。小判の質的変化と定位貨幣の登場は、従来の三貨制度が揺らぎ、近代通貨への移行が始まったことを意味します。

丁銀・豆板銀の品質変遷と計数貨幣化の進行

江戸初期の丁銀・豆板銀は高純度の銀塊で、重さを量って使う秤量貨幣でした。しかし、銀産出量の減少や制度改革に伴い、銀貨の品質は次第に低下します。1837年に一分銀(計数銀貨)が大量発行され、1853年には一朱銀も登場して銀貨は枚数で価値を示すようになりました。

丁銀の流通は衰退し、銀の取引は藩札や手形で代用されるようになります。計数銀貨への移行は、銀貨を金貨中心の仕組みに合わせて整理していく取り組みで、貨幣制度を近代的な形へ進める役割を果たしました。

銭貨の鋳造高と庶民生活への浸透

銭貨は、江戸時代を通じ、莫大な量が鋳造されました。寛永通宝一文銭は、1636年の発行開始以降、需要に応じて大量生産されています。幕末の頃に金貨・銀貨が海外流出すると、国内では銭貨が庶民経済を支える主役となりました。

開港後には、銅の流出もあり銭貨不足が深刻化しましたが、貨幣経済は農村にまで浸透し、人々は米や物の価値を銭で計算する習慣が根付いたのです。

江戸の通貨事情

江戸時代の通貨は、時期によって鋳造量・流通量や金・銀・銭の交換比率、物価が大きく変化しました。

江戸幕府は、状況に応じて貨幣制度を調整しながら260年近く統治を続けました。ここではその概要を見てみましょう。

鋳造高・流通高の概要

江戸時代にどれほどの貨幣が鋳造・流通したかは、幕府の記録や後の研究で推計されています。たとえば、1601~1708年に約368万両の金貨と、90万貫の銀貨が海外に流出したとの記録があり、これは当時鋳造された金貨の1/4、銀貨の3/4に相当するほどで、多くの金貨・銀貨が発行されていたことがわかります。

銭貨も含め、各時代の造幣高や流通量は、経済状況により増減し、幕末には金貨の流出や銭貨不足などの問題が顕在化しました。

両替相場と物価の変遷

江戸時代の公定レートは、当初金1両=銀50匁=銭4000文でしたが、1700年頃に1両=銀60匁となり、幕末には1両=銀150匁=銭10000文にまで下落しました。これはインフレ(物価上昇)が進行したことを意味します。

元禄のころには物価が大きく上がり、その後の18世紀後半は比較的落ち着いた状態が続きました。しかし、幕末に入ると価格が再び急騰します。

米価を基準に金1両の価値を換算すると、江戸初期はおよそ10万円程度、中期から後期は4〜6万円ほど、幕末になると4千円から1万円前後まで下がったとされています。

三貨制度の終焉と近代通貨への移行

三貨制度は、明治維新後に廃止されました。1871年に、新政府が新貨条例を公布して円・銭・厘による統一通貨を導入し、旧幕府の貨幣は順次回収されます。

明治初期には、旧貨幣と新貨幣が混在しましたが、短期間で円への移行が完了しました。こうして江戸の貨幣制度は幕を閉じ、近代的な円の体制が整ったのです。

明治維新〜円制への統一と日本銀行の創設

明治政府は、近代的通貨制度確立のため、国立銀行制度や紙幣発行を導入しました。しかし、紙幣乱発でインフレが進み、1882年に中央銀行として日本銀行を設立し紙幣発行を一元化します。

また、貨幣法が定められたことによって、銀本位から金本位への移行も進み、近代的な金融体制が整いました。

紙幣導入と貨幣体系の近代化

江戸後期、各藩は藩札(紙幣)を発行していました。明治政府は藩札を廃止して統一紙幣を発行し、当初は不換紙幣の乱発でインフレを招きましたが、その後日本銀行によって兌換紙幣を発行し、貨幣体系の近代化を完了させました。

紙幣の普及で、人々は硬貨を持ち歩かず取引できるようになり、現在まで続く通貨制度の基礎が築かれたのです。

兌換紙幣(だかんしへい):発行者が保有者の要求に応じて、紙幣と同額の金や銀などの「正貨」と引き換えられることを約束した紙幣のこと

江戸の貨幣制度が現代に残す示唆

江戸時代の三貨制度の歴史は、現代の通貨政策にも教訓を与えています。

金・銀・銭の運用から学べることや、デジタル通貨との対比、古銭の活用法など、歴史から読み解いてみましょう。

金・銀・銭の経験が教える通貨政策の教訓

三貨制度から得られる教訓は、通貨の信用と安定の重要性です。幕府は、改鋳により通貨価値を操作しましたが、行き過ぎた改悪は物価混乱と信用の失墜を招きました。この点は、現代の金融政策にも通じ、通貨供給には適切なバランスが必要です。

また、幕末の金銀比価が海外と異なることでの金貨の流出などからは、国際相場を無視できないことがわかります。さらに、複数貨幣を使い分けた柔軟な制度運用は、一見非効率でも、多様な経済状況に対応する知恵でした。このように、江戸の経験は現代にも示唆を与えてくれます。

デジタル決済時代との対比

江戸の貨幣は、金属の実体があるものでしたが、現代はデジタルデータがお金になる時代です。両者に共通するのは、通貨への信頼が基盤という点です。江戸時代の銭貨は、幕府の信用に支えられ、現代の電子マネーも、発行主体や技術への信頼で成り立っています。

物理的裏付けのない通貨を流通させる難しさは、藩札乱発が招いた信用低下など歴史が示しています。

古銭を高価買取に繋げるためのポイント

江戸時代の貨幣は、いまや歴史的価値のある「古銭」としてコレクターに人気があります。

古銭を、高価な買取に繋げるためのポイントを解説します。

保存状態を良くする

古銭の価値を左右する大きな要素が、保存状態です。江戸時代の貨幣は、素材が金・銀・銅で劣化しにくいとはいえ、汚れや傷、変色があると評価が下がる場合があります。なるべく、当時のままの状態を保つことが肝心です。

ホコリやサビを落とそうとして、強く磨くのは逆効果です。摩耗や薬品による洗浄跡がつくと、コイン本来の風合いが損なわれてしまうため、専門家の助言なしに洗浄しない方が良いでしょう。

触る際も、手袋を使うなど丁寧に扱い、湿気の少ない場所で保管しておくと、古銭本来の美しさを維持できます。

買取市場をチェックする

古銭の相場は、市場の需給で変動します。まず、お持ちの古銭の希少性を把握しましょう。発行数が少ない種類やエラー銭は高額になりやすいです。

また、最新の買取事例やオークション結果をインターネットで調べ、売り時かどうか見極めるのも大切です。市場を知っておけば、買取店に提示された金額が妥当か判断しやすくなります。

知識のある店舗に査定を依頼する

古銭を売却する際は、信頼できる買取店に査定を依頼しましょう。歴史ある貨幣には、知識が豊富な鑑定士の目利きが欠かせません。知識が豊富ではない業者に持ち込むと、本来の価値より低く見積もられてしまう可能性もあります。

江戸時代の貨幣であれば、金品買取を専門にする店舗や古銭専門のディーラーなど、扱いに慣れた業者を選ぶと安心です。査定は無料で行ってくれる店も多いので、複数店舗で比較するのも良いでしょう。

おたからやは各店舗に経験豊富な鑑定士が常駐しており、ご来店時に現物を直接確認したうえで無料の真贋判定を実施しております。査定では国内外の相場や自社成約データと照合し、評価の理由を分かりやすくご説明します。

素材や状態、流通性を総合的に判断して、適切な価格をご提示できるのでご安心ください。査定にご納得いただければその場で手続きを進め、最短当日中に現金でお渡しすることが可能です。まずは見積もりからでも構いませんので、お気軽にお越しください。

三貨制度に関するよくある質問

ここからは、三貨制度に関するよくある質問をご紹介いたします。

Q. 三貨制度とは何ですか?

A.三貨制度とは、江戸時代の日本で金貨・銀貨・銭貨の3種類の貨幣が並行して使われた通貨制度です。

金貨が小判など高額貨幣、銀貨が丁銀など重量銀貨、銭貨が寛永通宝など銅銭を指し、それぞれ独立した価値体系を持っていました。用途や使う人の身分によって、使い分けられていたのが特徴です。

Q.三貨制度が成立した背景には、どのような事情がありましたか?

A.天下統一後に、全国共通の貨幣制度を整える必要がありました。

戦国期まで各地で異なる貨幣が混在していたため、徳川家康は慶長年間に金銀貨を発行し、三代将軍家光が寛永通宝を発行して、全国で3種類の通貨を使う体制を整えました。

Q.金・銀・銭はそれぞれどんな役割を果たしていましたか?

A.金貨は大名や商人による高額決済用、銀貨は大阪を中心とした商人の取引用、銭貨は庶民の日常の小額決済用に使われました。

それぞれ使用する層や用途が異なっていました。

Q.小判(小判類)と丁銀・豆板銀の違いは何ですか?

A.小判は額面が定められた金貨で、丁銀・豆板銀は額面がなく重さで価値を計る銀の塊です。

小判(1両など)は、1枚ごとに価値が決まる計数貨幣ですが、丁銀や豆板銀は、取引のたびに重さを量って価値を計算する秤量貨幣でした。つまり、小判類は金貨(計数貨幣)、丁銀・豆板銀は銀貨(秤量貨幣)という違いです。

Q.江戸時代の金銀比価の差はどのような問題を生みましたか?

A.国内と海外の金銀比率の違いにより、幕末に外国商人が日本で銀と交換して金貨を大量に持ち出しました。

その結果、国内の金貨不足や物価上昇を招きました。また、江戸初期にも日本の銀が海外に流出する問題が起きています。

Q.幕府が行った改鋳(貨幣の品位・量目変更)はなぜ行われたのですか?

A.主な目的は、財政と物価対策です。貨幣の品位を下げて発行量を増やすと、幕府が差益(出目)を得られ、財政難をしのげました。

また、流通貨幣を増やすことで、経済活性化や物価安定を図る意図もありました。逆に、品質を上げる改鋳は、インフレ抑制や通貨信用回復が目的でした。

Q.改鋳が物価や流通量に与えた具体的な影響は何ですか?

A.改鋳は、物価と流通量に大きな影響を与えました。品質を下げて通貨量を増やした元禄改鋳では、物価高騰を招き、品質を上げて通貨量を減らした正徳改鋳では、物価下落(デフレ)の状況が生じました。

また、質の低い新しいお金が出回ると、価値の高い古いお金がしまい込まれて使われなくなる現象も起きました。

Q.両替商の仕組みと、両替相場(為替)はどう成立したのですか?

A.複数の貨幣が流通したため、両替商という貨幣交換の専門業者が生まれました。彼らは、金・銀・銭の交換を手数料付きで行い、さらに遠隔地送金(為替手形)や貸付などの金融業務も担っていました。

両替商の活動により、江戸と大坂間の資金移動がスムーズになり、独自の交換相場(為替レート)も形成されました。

Q.地方流通と都市での流通実態に違いはありましたか?

A.はい、地方と都市では貨幣流通に差がありました。江戸や大坂など、都市では金貨・銀貨も豊富に流通し、両替商も多く存在しました。

地方では、銭貨不足を補うため、藩が藩札を発行するなどして対応し、貨幣経済の浸透が都市より遅れました。また、都市部では新貨幣がすぐ行き渡りましたが、遠隔地では旧貨幣が長く使われる傾向もありました。

Q.計数銀貨や定位貨幣とは、どうして台頭したのですか?

A.計数銀貨とは、重さではなく一定の枚数で価値が決まる銀貨で、南鐐二朱銀(8枚で1両)や一分銀(4枚で1両)などがあります。銀貨を金貨と交換しやすくするため導入され、全国に広まりました。

定位貨幣とは、素材価値に関係なく額面価値が定められた貨幣で、江戸時代の銭貨(百文銭など)が該当します。貴金属不足のなかで貨幣を行き渡らせるため台頭しました。

Q.銭貨(一文銭など)は、庶民生活にどのように浸透していましたか?

A.庶民の生活では、売買のほとんどに銭貨が使われました。食べ物や日用品の値段は、文(銭)で表示され、都市だけでなく農村の市(いち)でも銭が流通しました。

江戸後期には、農民も物の価値を銭で計算し、貯蓄するようになり、貨幣経済が庶民に定着していきました。

Q.金銀比価差による「両替混乱」とは、具体的にどんな現象ですか?

A.金銀比率のズレによって、通貨交換に生じた混乱です。特に幕末、金1両の銀換算価値が急に変わり、金貨と銀貨の交換が滞ったり、両替商が対応に追われたりしました。

これにより、市場が混乱した現象を指します。

Q.三貨制度の終焉はいつで、円制への移行はどのように進みましたか?

A.1871年の新貨条例施行時です。このとき円を単位とする新通貨が導入され、江戸時代の貨幣は順次回収されました。

以降、数年で円への移行が完了し、1870年代には全国が円貨で統一されました。

Q.江戸時代の貨幣統計(鋳造高・流通高)はどのように把握できますか?

A.幕府の記録や、現代の研究によって推計されています。たとえば、江戸初期100年間に金貨約368万両・銀貨約120万貫が鋳造され、そのうち金貨の1/4・銀貨の3/4が海外に流出したという記述が残っています。

Q.江戸の三貨制度が現代の通貨政策に残す示唆や教訓は何ですか?

A.通貨の信用維持や、柔軟な制度運用の重要性などです。改鋳の失敗は、通貨信用の低下とインフレを招き、現在の金融政策でも通貨価値の安定が重視されています。

また、金銀比価の問題は、国際相場への対応の必要性を読み取ることが可能です。さらに、地域ごとに異なる通貨運用から、多様な経済状況に合わせた政策の大切さもうかがえます。

まとめ

江戸時代の三貨制度は、金・銀・銭が並立する独自の貨幣制度でした。当時の社会構造に適応しつつも、明治維新で円に統一されその幕を閉じました。その歴史は、現代の通貨制度にも通じる示唆を与えてくれます。

歴史を紐解くことで、お金の本質や経済政策の難しさ・大切さを改めて感じられます。もし、身近に江戸時代の古銭があれば、ただの古いお金ではなくそうした歴史を示す大切な品物です。ぜひその背景にある歴史に思いを馳せてみてください。

「おたからや」での金の参考買取価格

ここでは、「おたからや」での金の参考買取価格の一部を紹介します。

2026年02月10日09:30更新

今日の金1gあたりの買取価格相場表

| 金のレート(1gあたり) | ||

|---|---|---|

| インゴット(金)27,725円 -67円 |

24金(K24・純金)27,503円 -67円 |

23金(K23)26,450円 -64円 |

| 22金(K22)25,285円 -61円 |

21.6金(K21.6)24,675円 -60円 |

20金(K20)22,568円 -55円 |

| 18金(K18)20,766円 -50円 |

14金(K14)16,081円 -38円 |

12金(K12)12,476円 -30円 |

| 10金(K10)11,145円 -27円 |

9金(K9)10,009円 -24円 |

8金(K8)7,430円 -18円 |

| 5金(K5)3,604円 -9円 |

||

※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、

付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。

※土日・祝日を除く前営業日の日本時間9:30の価格と比較

※状態や付属品の有無、時期によって買取価格が異なりますので詳細はお問い合わせください。

現代でも、金や銀は価値のよりどころとして重宝されていますが、かつての三貨制度と違い、ネットでリアルタイムに価格を追いながら売買できる点が大きな違いです。

相場を確認しつつ、売却を検討すると安心感が高まります。まずは、自宅に眠る小判や金貨をチェックし、専門店で価値を確かめてみてはいかがでしょうか。

- おたからや査定員のコメント

万延小判や一分銀など、幕末期の貨幣は、金の含有率低下で流通量が多いものの、市場では状態で価格が大きく開きます。

相場が動きやすい金や銀は、地金価格のトレンドも連動するため、査定前に当日の金相場をチェックし、換金タイミングを計ることが、高価成約につながります。保存箱や鑑定書の有無も上乗せ要因となるため、忘れず提示しましょう。

金の買取なら「おたからや」

金を売却する際は、信頼できる査定店を選ぶことが大切です。「おたからや」なら、世界51カ国との取引実績と全国約1,650店舗のネットワークを生かし、最新の金相場を反映した高価買取を実現しています。

インゴットやコイン、ジュエリーはもちろん、刻印が読めない切れ端や歯科金属まで幅広く査定可能です。純度・重量・形状を丁寧に確認し、経験豊富な査定員が市場に合った最適な価格をご提示します。鑑定書や領収書がなくても査定でき、細かな傷や変色がある品も買取対象なので安心です。

店頭買取に加え、外出が難しい方には、出張買取やオンライン査定もご用意しています。大切な金製品を手放す際には、誠実な対応と確かな実績を誇る「おたからや」へぜひご相談ください。

おたからやの金買取

査定員の紹介

伊東 査定員

-

趣味

ショッピング

-

好きな言葉

有言実行

-

好きなブランド

ハリーウィンストン

-

過去の買取品例

おりん、インゴット

初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。

その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。

金の高価買取はおたからやにお任せください。

関連記事

タグ一覧

- #4℃

- #A.ランゲ&ゾーネ

- #GMTマスター

- #IWC

- #K10(10金)

- #K14(14金)

- #K22(22金)

- #K24(純金)

- #MCM

- #Van Cleef & Arpels

- #アクアノート

- #アクアマリン

- #アメジスト

- #アルハンブラ

- #アルマーニ

- #アンティーク時計

- #イエローゴールド

- #インカローズ

- #ヴァシュロンコンスタンタン

- #ヴァレンティノ

- #ヴァンクリーフ&アーペル

- #エアキング

- #エクスプローラー

- #エメラルド

- #エルメス

- #エルメス(時計)

- #オーデマ ピゲ

- #オパール

- #オメガ

- #お酒

- #ガーネット

- #カイヤナイト

- #カルティエ

- #カルティエ(時計)

- #グッチ

- #グリーンゴールド

- #クロエ

- #クロムハーツ

- #クンツァイト

- #ケイトスペード

- #ケリー

- #コーチ

- #ゴヤール

- #サファイア

- #サブマリーナー

- #サマンサタバサ

- #サンローラン

- #シードゥエラー

- #ジェイコブ

- #シチズン

- #シトリン

- #ジバンシィ

- #ジミーチュウ

- #ジャガールクルト

- #シャネル

- #シャネル(時計)

- #ジュエリー

- #ジュエリー買取

- #ショーメ

- #ショパール(時計)

- #スカイドゥエラー

- #スピネル

- #スフェーン

- #セイコー

- #ゼニス

- #セリーヌ

- #その他

- #ターコイズ

- #ターノグラフ

- #ダイヤモンド

- #タグ・ホイヤー

- #タンザナイト

- #チェリーニ

- #チューダー

- #ディオール

- #ティソ

- #デイデイト

- #デイトジャスト

- #デイトナ

- #ティファニー

- #ティファニー

- #トリーバーチ

- #トルマリン

- #ノーチラス

- #バーキン

- #バーバリー

- #パテック フィリップ

- #パネライ

- #ハミルトン

- #ハリーウィンストン

- #ハリーウィンストン(時計)

- #バレンシアガ

- #ピーカブー

- #ピアジェ

- #ピコタン

- #ピンクゴールド

- #フェンディ

- #ブライトリング

- #プラダ

- #プラチナ

- #フランクミュラー

- #ブランド品

- #ブランド品買取

- #ブランド時計

- #ブランパン

- #ブルガリ

- #ブルガリ(時計)

- #ブレゲ

- #ペリドット

- #ボーム&メルシェ

- #ボッテガヴェネタ

- #ポメラート

- #ホワイトゴールド

- #マークジェイコブス

- #マトラッセ

- #ミュウミュウ

- #ミルガウス

- #メイプルリーフ金貨

- #モーブッサン

- #ヨットマスター

- #リシャールミル

- #ルイ・ヴィトン

- #ルビー

- #レッドゴールド

- #ロエベ

- #ロレックス

- #ロンシャン

- #ロンジン

- #出張買取

- #地金

- #宝石・ジュエリー

- #宝石買取

- #時計

- #珊瑚(サンゴ)

- #相続・遺品

- #真珠・パール

- #色石

- #財布

- #金

- #金・プラチナ・貴金属

- #金アクセサリー

- #金インゴット

- #金の純度

- #金価格・相場

- #金歯

- #金縁メガネ

- #金貨

- #金買取

- #銀

- #銀貨

- #香水

知りたくありませんか?

「おたからや」が

写真1枚で査定できます!ご相談だけでも大歓迎!

金・インゴット買取

金・インゴット買取 プラチナ買取

プラチナ買取 金のインゴット買取

金のインゴット買取 24K(24金)買取

24K(24金)買取 18金(18K)買取

18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取

バッグ・ブランド品買取 時計買取

時計買取 宝石・ジュエリー買取

宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取

ダイヤモンド買取 真珠・パール買取

真珠・パール買取 サファイア買取

サファイア買取 エメラルド買取

エメラルド買取 ルビー買取

ルビー買取 喜平買取

喜平買取 メイプルリーフ金貨買取

メイプルリーフ金貨買取 金貨・銀貨買取

金貨・銀貨買取 大判・小判買取

大判・小判買取 硬貨・紙幣買取

硬貨・紙幣買取 切手買取

切手買取 カメラ買取

カメラ買取 着物買取

着物買取 絵画・掛け軸・美術品買取

絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取

香木買取 車買取

車買取 ロレックス買取

ロレックス買取 パテックフィリップ買取

パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取

オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取

ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取

オメガ買取 ブレゲ買取

ブレゲ買取 エルメス買取

エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取

ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取

シャネル買取 セリーヌ買取

セリーヌ買取 カルティエ買取

カルティエ買取 ヴァンクリーフ&アーペル買取

ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取

ティファニー買取 ハリー・ウィンストン買取

ハリー・ウィンストン買取 ブルガリ買取

ブルガリ買取 グッチ買取

グッチ買取

ご相談・お申込みはこちら

ご相談・お申込みはこちら