金本位制とは?取り入れるメリット・デメリットや日本における歴史、廃止の理由まで徹底解説

※下記の画像は全てイメージです

現在の日本を含むほとんどの先進国では、政府や中央銀行が通貨の発行量を管理する「管理通貨制度」が採用されています。しかし、第二次世界大戦前までは各国で金本位制が広く使われていました。

そこで今回は、金本位制とはどのような制度なのか、金本位制の歴史や種類、国が金本位制を採用するメリット・デメリット、日本で金本位制が定着しなかった理由などについてわかりやすく解説するので、ぜひご覧ください。

Contents

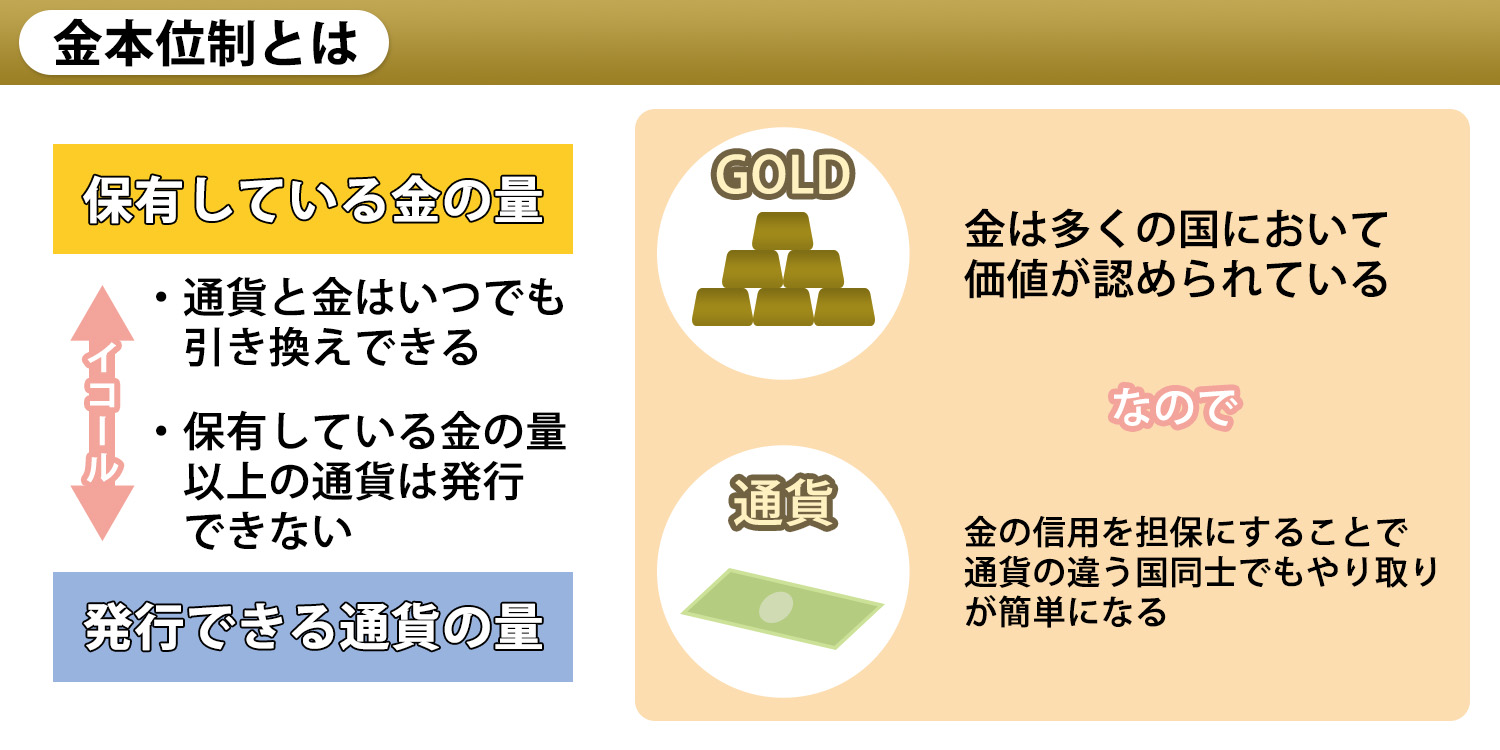

金本位制とは?

金本位制(Gold Standard)とは、自国が保有する金の量に基づいて通貨の価値を定める貨幣制度のことです。各国は金の保有量に応じて発行できる通貨量を決め、紙幣や硬貨は一定の比率で金と交換できることが保証されていました。

通貨の価値を金に裏付けることで、異なる国同士でも共通の価値基準が生まれ、国際取引が円滑に行えるようになる仕組みです。第二次世界大戦前には主要国で採用され、世界経済の安定に寄与しましたが、後述するように世界恐慌などをきっかけに各国で相次いで廃止されました。

金本位制は3種類ある

一口に金本位制といっても、その運用形態には3つの種類があります。それぞれの特徴を確認してみましょう。

金貨本位制

「金貨本位制」は、実際の金貨を通貨として流通させる制度です。貨幣単位の価値が定められた金の重量で表され、金貨の鋳造・流通や輸出入が自由に行われました。金そのものが日常の支払いに使われるため、通貨供給量は国内外からの金の流入出によって自動的に調整されます。

19世紀のイギリスではこの金貨本位制が採用され、第一次世界大戦が始まるまで約100年間にわたり機能しました。古典的な金本位制の形態であり、保有する金量によって通貨価値の信頼性を確保する仕組みです。

金地金本位制

「金地金本位制」は、通貨として金貨を直接使用しない制度です。代わりに兌換銀行券(だかんぎんこうけん)や補助的な硬貨を発行し、これらを通貨として流通させます。中央銀行に紙幣や硬貨を持ち込めば、いつでも一定の比率で金(地金)と交換できることが保証されていました。

実際の取引には紙幣を用いながらも、その価値は保有する金によって裏付けられているため、各国は金の保有量に応じて紙幣発行量を管理します。第一次世界大戦後は各国で金の節約が課題となったことから、金貨を用いない金地金本位制が導入されるようになりました。金そのものを流通させず、金と交換可能な紙幣で信用を維持する点が特徴です。

金為替本位制

「金為替本位制」は、自国に十分な量の金準備を持たない国が採用した金本位制の一種です。金そのものではなく、金本位制を採用する他国の通貨との固定為替相場を維持することで、自国通貨の価値を間接的に金に結びつける仕組みです。例えば、自国通貨を金と兌換できる米ドルなどに連動させれば、自国が大量の金を直接保有していなくても通貨価値の安定を図ることができます。

金為替本位制の登場により、金保有量の少ない国でも信頼性の高い通貨を流通させることが可能になりました。なお、金地金本位制や金為替本位制のように、金そのものではなく金と交換可能な証券や他国通貨を通じて価値を裏付ける制度を総称して「金核本位制」と呼ぶこともあります。

- おたからや査定員のコメント

金本位制は ①金貨本位制 ②金地金本位制 ③金為替本位制の三層構造で進化しました。金貨本位制は金そのものを日常決済に用いる最も純粋な形ですが、戦費や輸送コストの増大で維持が困難に。そこで金準備と兌換紙幣で信用を担保する金地金本位制へ移行し、さらに金不足国は金為替本位制で金保有を間接化しました。いずれも金保有量が通貨発行量を制約するため、成長資金の確保と非常時の柔軟性が課題となり、最終的に管理通貨制度へ収れんした経緯があります。金が安全資産として現代も評価される背景には、「貨幣価値を裏付ける最終担保」という歴史的役割が連綿と受け継がれている点が大きいといえます。

日本での金本位制の歴史

日本が金本位制を採用した過程にはどのような歴史があるのかをご紹介いたします。

幕末の銀本位制と金不足

開国後、輸出超過で国内の金貨が大量流出し、幕末の日本は深刻な金不足に陥りました。

明治維新直後の為替相場は乱高下し、近代国家を目指す政府は欧米と同条件で貿易するため金本位制導入を検討しましたが、貧弱な金準備では信認が得られず、暫定的に銀本位制を採用して通貨価値を担保しました。

1897年の金本位制採用

日清戦争の賠償金2億両相当の金貨流入で準備高が急増し、日本は金本位制導入に踏み切ります。1897年、貨幣法改正により1円=金0.75gと定義し、兌換銀行券を発行を行います。

国際貿易で円の信用力が向上し、工業化への資本調達も容易になりました。

第一次世界大戦と兌換停止

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、交戦国は金の海外流出を防ぐため兌換を相次ぎ停止しました。

日本も軍需景気で輸出が拡大したものの、金準備の流動性確保を優先し、1917年に金兌換を停止します。紙幣発行は拡大し、事実上の管理通貨へ移行しました。

世界恐慌と1931年離脱

戦後、金本位制復帰を目指して1930年に金兌換を再開しましたが、直後に世界恐慌が直撃してしまいます。輸出は激減し、金は急速に海外へ流出することにつながりました。

日本経済の疲弊を防ぐため、政府はわずか15か月で兌換を停止し、1931年12月に金本位制を正式放棄しました。

ブレトン・ウッズ体制下の事実上の復帰

第二次大戦後、1944年のブレトン・ウッズ協定により、各国通貨は米ドルと固定相場を維持し、ドルは35ドル=1オンスで金と交換される仕組みが整備されました。

日本は1949年に1ドル=360円を固定し、ドルを介して間接的に金本位制へ回帰しました。

ニクソン・ショックと管理通貨制度への完全移行

1971年8月、米国は金とドルの交換停止を宣言(ニクソン・ショック)しました。ドルと金のリンクが切れたことでブレトン・ウッズ体制は崩壊し、1973年に主要国は変動為替制へ移行します。

日本も円を変動相場に転換し、金本位制から完全に離脱して現在の管理通貨制度に至りました。

国が金本位制を取り入れるメリット

1816年に英国で始まった金本位制は、およそ100年間にわたり世界経済の土台を支えてきました。

国が金本位制を導入することによる代表的なメリットを3つ確認してみましょう。

インフレを防ぐ効果が見込める

金本位制最大のメリットは、自国通貨の インフレーション(物価上昇) を抑制できる点にあります。金の保有量に応じてしか通貨を発行できない仕組みのため、政府が際限なく紙幣を増刷することができません。経済状況が悪化した際、管理通貨制度のもとでは景気刺激のために大量の通貨を発行しがちですが、必要以上に紙幣を増やせば通貨の価値が下がって物価高騰(インフレ)を招きます。

金本位制であれば通貨供給に厳しい上限があるため、政策の誤りによってハイパーインフレが起こる心配が少なく、物価の安定につながると期待されます。実際、金本位制を採用していた時代には長期的に物価が安定して推移した例もあり、通貨の信認を保つ効果が見込めるのです。

為替相場が固定される

各国の通貨価値を同じ金を基準に決定する金本位制では、国際間の為替相場が常に固定されるという特徴があります。例えば「1ドル=◯グラムの金」「1円=◯グラムの金」といった形で各通貨の価値が金量で結び付けられていれば、ドルと円の交換比率(為替レート)も自動的に一定になります。

為替相場が安定して一定であれば、異なる通貨を用いる国同士でもお互いの通貨価値が明確になるため、安心して取引ができるようになります。通貨の交換レート変動を気にせずに済むことで貿易や投資の計画が立てやすくなり、国際的な経済活動の信頼性と安定性が高まる点は大きなメリットと言えるでしょう。

貿易を行ないやすい

金本位制によって為替相場が安定していることは、各国にとって貿易取引を拡大しやすい環境につながります。現在の管理通貨制度下では各国通貨の為替レートが日々変動するため、輸出入のタイミングによっては為替差損が発生し、貿易に不確実性が伴います。これに対し金本位制ならば通貨の価値基準が共通で変動しないため、為替変動による思わぬ損失リスクがありません。

その結果、長期的な契約や大規模な国際取引も安心して行えるようになり、各国間の貿易が活発化しやすくなるのです。実際、19世紀末から20世紀初頭にかけて金本位制が国際標準だった時代には、世界貿易が飛躍的に発展したとされています。

国が金本位制を取り入れるデメリット

次に、金本位制を採用することによって生じうるデメリットを見ていきましょう。

金本位制には経済の安定に寄与するメリットがある一方で、非常時の対応力や成長への柔軟性といった面で4つほど大きな欠点が指摘されています。

非常時に通貨の発行量を増やせない

金本位制では自国が保有する金の量以上に通貨を発行することはできません。そのため、戦争や経済危機などの非常時に政府の判断で通貨供給量を増やして迅速に経済立て直しを図る、といった対応が困難になります。本来、深刻な不況や金融危機が起こった際には、政府・中央銀行が通貨発行や金融緩和によって市場に資金を供給し、景気の下支えを行うことが望まれます。

しかし、金本位制下では肝心の通貨発行量を柔軟に増やせないため、危機への即応性に欠けるといえます。実際、金の確保が難しくなった第一次世界大戦時には、多くの国が金本位制を停止・離脱する事態となりました。このように、非常時の経済対策で制約が大きい点は金本位制の大きな弱点です。

経済成長が停滞するおそれがある

国の経済規模が拡大する際に必要な通貨供給を十分に行えない可能性も、金本位制の欠点として挙げられます。管理通貨制度のもとでは、経済成長に合わせて政府・中央銀行が通貨発行量を調節し、資金不足が起きないよう対応できます。一方、金本位制では通貨発行が保有する金の量によって厳格に制限されるため、経済が成長局面にあって資金需要が増えても十分な通貨を供給できません。

その結果、企業への融資が滞ったり、新規事業への投資資金が不足したりして、国全体の経済成長が鈍化する懸念があります。極端な場合、「お金が足りず融資できない」という状況が頻発し、ビジネスの拡大や技術革新が妨げられてしまう可能性もあるでしょう。金本位制は長期的な物価安定に寄与する半面、成長促進の柔軟性に欠ける制度でもあるのです。

貿易赤字によって他国と格差が生じる

金本位制の下では、一国が貿易赤字(輸入額が輸出額を上回る状態)に陥ると、その国から金が流出し続けることになります。輸入超過の支払いには自国通貨ではなく金で行う必要が生じ、結果として国内の金準備量が減少してしまうためです。金の流出に伴い発行できる通貨量も減って経済規模が縮小する一方、貿易黒字の国には金が集まり通貨発行の余力が生まれます。

こうして金本位制のもとでは、貿易赤字国と黒字国の間で経済力に格差が生じやすくなるのです。追い詰められた貿易赤字国は、自国からの金流出を防ぐため輸入制限などの保護貿易政策に走る傾向があります。しかし保護貿易は相手国との関係悪化を招き、世界全体の貿易を縮小させる恐れがあります。

実際に大恐慌期には各国が金流出を防ぐため競って輸入制限を行った結果、国際貿易が停滞して不況が深刻化した歴史があります。このように、金本位制は各国の貿易不均衡を自動的に調整する一面も持ちますが、その過程で経済収縮や国家間の対立を引き起こしかねない点はデメリットと言えるでしょう。

金が希少なため即座に増やせない

通貨の価値裏付け資源である金そのものが希少である点も、金本位制の構造的な制約です。経済規模を拡大したり非常時に通貨供給を増やしたりするには、それに見合う量の金を新たに確保しなければなりません。しかし地上に存在する金の埋蔵量には限りがあり、短期間で大量の金を産出・調達することは極めて困難です。

そのため、金本位制下では各国が経済状況に応じて柔軟に金融政策を実行できない弱みがあります。例えば急速な技術革新や人口増加によって経済が成長しても、金の供給が追いつかないと通貨供給も不足し、成長の機会を逃す可能性があります。

また、大規模な戦争や金融危機で緊急に資金供給が必要になっても、金という希少資源を増やせなければ有効な対策を取れません。金本位制が世界的に廃れていった背景には、こうした金そのものの希少性が経済運営の制約になるという根本的な問題もあったのです。

日本で金本位制が廃止された理由とは?

日本が金本位制を手放した背景には、慢性的な金準備不足による流動性制約、第一次世界大戦と世界恐慌が招いた急激な金流出、関東大震災が生んだ復興財政負担、そして戦後に浮き彫りとなった管理通貨制度の柔軟性という4つの要因が複合的に作用しました。

それぞれどのような理由なのかを詳しくご紹介いたします。

金準備不足がもたらした流動性制約

開国以降、金貨流出は交換比率の差と輸出超過で加速し、国内に残る金準備は著しく枯渇しました。しかし、明治政府は鉄道敷設や紡績工場建設など産業化を急進させたため、資金需要は膨張します。金本位制下では保有量以上の紙幣を出せず、銀行融資も細り、設備投資や雇用創出が停滞することにつながります。慢性的な流動性不足は景気回復の足かせとなり、制度維持そのものを揺るがす根源的な問題となりました。

結果として、国内企業は外資依存度を高め、対外債務の膨張に耐えられず景気はしばしば急冷しました。こうした金不足の悪循環は政府財政にも波及し、増税や公債発行による負担増を招きました。

第一次世界大戦・世界恐慌による金流出

1914年に勃発した第一次世界大戦では、軍需物資の輸入決済や戦債引受けに伴い金準備が急減しました。戦後のインフレ抑制を図るべく1930年に金兌換を再開した矢先、世界恐慌が発生し輸出は半減、取り付け騒ぎで民間が外貨と金を国外へ移しました。わずか15か月で金はほぼ枯渇し、当局は兌換停止と円の大幅切下げで輸出産業を救うほかなかったようです。

この連続的ショックは金本位制の信頼を根底から崩しました。さらに為替安定のための高金利政策が国内金融を冷え込ませ、倒産と失業が増加しました。結果、日本経済は深刻なデフレスパイラルに陥り、金本位制継続は社会的にも政治的にも支持を失いました。

関東大震災が財政・金融を圧迫

1923年9月の関東大震災は首都圏の銀行や商社を直撃し、優良資産が一夜で焦げ付きました。政府は復興経費と金融救済を賄うため、総額20億円超の震災手形を発行し、大量の復興公債を市場に放出します。ところが金本位制下では紙幣発行量に上限があるため、市場に流れる資金は不足し金利は上昇、復興プロジェクトは慢性的な資金難に陥りました。

さらに国内企業は債務返済に外貨を売却して金を手当てする必要があり、結果として金準備は急減。復興と金本位制維持を両立させることは不可能との認識が政府内で共有され、制度離脱の議論が一気に高まりました。

管理通貨制度の優位性と戦後の定着

1930年代に金本位制を放棄した各国は、金融緩和や為替切下げで景気刺激を図る管理通貨制度へ転換しました。日本も円安政策と財政出動で輸出と雇用を回復させ、その経験は戦後経済政策の礎となります。ブレトン・ウッズ体制下で円はドルに固定されましたが、国内では日本銀行が公債買い入れや政策金利操作を通じて物価・雇用を調整できる体制を確立しました。

高度成長期には積極的な資金供給が重電・自動車など基幹産業を飛躍させ、国民所得は10年で倍増します。こうした成果が、金準備に縛られない管理通貨制度の実効性を裏付け、金本位制復活論を長期的に封じ込める決定打となりました。

現在の金本位制と言われる「BRICS共通通貨」とは

BRICS共通通貨構想はブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカの5か国が検討する金本位制ベースの新決済圏計画で、ドル依存を弱めつつ経済主権を高める狙いがあります。

以下では目的、技術的・制度的課題、そして国際金融への影響を整理します。

構想の背景と目的

資源大国ロシアと消費大国インド・中国は、制裁や金利変動で露呈したドル決済リスクを軽減し、域内貿易を共通通貨で完結させることを目指しています。

通貨価値を金と連動させれば各国でばらつくインフレ率を統一基準に収斂でき、投資家に「実物資産担保」という信頼を与えられると期待されています。

金準備確保という大きな壁

金兌換を保証するには各国の中央銀行が相応の地金を保有し続ける必要があります。しかしBRICSの備蓄は中国とロシアに偏在し、ブラジルや南アフリカは脆弱です。

大量の金を追加購入すれば外貨準備が圧迫され、財政赤字や通貨安の懸念が高まる点が最大の障害です。

固定相場維持に伴う政策制約

共通通貨を金価格に固定すれば、参加国は為替調整や金融緩和を自由に行えません。輸出低迷時に通貨安で競争力を回復する手段が封じられ、景気後退期に大規模金融緩和を取る余地も狭まります。

経済構造の異なる5か国で単一金融政策を共有する難度はユーロ圏以上と指摘されています。

信用構築とドル体制への影響

国際取引で受け入れられるには決済網の整備と長期的な価格安定が不可欠です。米ドルは70年以上にわたる信用と流動性で支持されており、BRICS通貨が短期で同等の地位を得るのは容易ではありません。

ただし、資源取引を中心に限定的決済手段として浸透すれば、ドル支配を徐々に弱める可能性は残されています。

まとめ

金本位制は通貨の価値を金で裏付けることで物価の安定や為替相場の固定といったメリットをもたらしましたが、一方で非常時に柔軟な対応ができない、経済成長にブレーキをかける恐れがあるなどのデメリットも抱えていました。

特に日本では金の保有量不足や相次ぐ戦争・災害の影響もあり、金本位制は長く定着せず現在の管理通貨制度へ移行しています。100年以上にわたり主要国で採用されていた歴史が示すように、金(ゴールド)には普遍的な価値が認められてきました。そして近年の世界情勢不安も反映して、実物資産である金の価格は上昇を続けています。

金の価格は史上最高値を更新中で、まさに今が金の売り時とも言われます。 ご自宅に眠っている金製品のご売却を検討中であれば、全国に1,450店舗以上を展開し査定料・手数料がすべて無料の買取専門店おたからやまでぜひご相談ください。私たちおたからやが、培った信頼と実績で大切な資産の高価買取をお手伝いいたします。

「おたからや」での「金」の参考買取価格

「おたからや」での「金」の参考買取価格は下記の通りです。

2025年7月9日9:30更新

今日の金1gあたりの買取価格相場表

| 金のレート(1gあたり) | ||

|---|---|---|

| インゴット(金)17,052円

-25円 |

K2416,841円

-25円 |

K2315,989円

-23円 |

| K2215,477円

-23円 |

K21.615,136円

-23円 |

K2013,943円

-20円 |

| K1812,789円

-19円 |

K149,680円

-14円 |

K128,145円

-12円 |

| K106,781円

-10円 |

K96,099円

-9円 |

K85,076円

-7円 |

| K52,518円

-4円 |

||

※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。

金は世界情勢や為替の影響を受けながらも、長期的には安定した資産として高い需要を保ち続ける貴金属です。インゴットやコインはもちろん、刻印のないチェーンや折れたアクセサリーでも純度と重量が確かであれば確かな価値があります。

「おたからや」では、最新の国際相場をリアルタイムで反映しつつ、プロの鑑定士がX線分析器などを用いて純度を正確に測定いたします。メッキ品や金張りとの判別も含めて一点ずつ丁寧に査定し、余計な手数料を差し引かずに高水準の買取価格のご提示が可能です。

ご自宅に眠っているインゴットやジュエリーの切れ端などがございましたら、付属品の有無にかかわらずまずは無料査定だけでもお気軽にご利用ください。

- おたからや査定員のコメント

金価格が史上高値圏にある今、インゴットやジュエリーを現金化する好機が訪れています。自宅で比重を測るだけでは誤差が残るため、X線分析器を備えた買取店で鑑定を受けることで、メッキや金張りとの混同を回避し、正味の評価を引き出せます。刻印のないチェーンや破損したアクセサリーでも、純度が判定できれば地金として確かな価値がありますから、状態にかかわらずそのまま持ち込むのが得策です。付属証明書や購入時のレシートが残っていれば信頼性が高まり、スムーズな高額成約につながります。

- 関連記事はこちら

・プラチナ投資に将来性はある?現状の市場価格から長期予測まで徹底解説

金の買取なら「おたからや」

「おたからや」では、インゴットや金貨、喜平ネックレスから刻印の薄れたリングや片方だけのピアスまで、あらゆる金製品を専門鑑定士がその場で純度・重量を測定し、当日の地金相場を反映した公正な価格をご提示します。

最新鋭の分析器と豊富な査定データにより、微細なキズや変色があるお品でも正確に価値を算定可能です。全国各地の店舗で迅速かつ丁寧に対応し、ご成約後は即日現金でお支払いします。安全・安心の取引をご希望の方は、確かな実績と信頼を誇る「おたからや」へぜひご相談ください。

金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。

金の高価買取はおたからやにお任せください。

関連記事

タグ一覧

- #4℃

- #A.ランゲ&ゾーネ

- #GMTマスター

- #IWC

- #K10(10金)

- #K14(14金)

- #K22(22金)

- #K24(純金)

- #MCM

- #Van Cleef & Arpels

- #アクアノート

- #アクアマリン

- #アメジスト

- #アルハンブラ

- #アルマーニ

- #アンティーク時計

- #イエローゴールド

- #インカローズ

- #ヴァシュロンコンスタンタン

- #ヴァンクリーフ&アーペル

- #エクスプローラー

- #エメラルド

- #エルメス

- #エルメス(時計)

- #オーデマ ピゲ

- #オパール

- #オメガ

- #ガーネット

- #カイヤナイト

- #カルティエ

- #カルティエ(時計)

- #グッチ

- #グリーンゴールド

- #クロエ

- #クロムハーツ

- #クンツァイト

- #ケイトスペード

- #ケリー

- #コーチ

- #ゴヤール

- #サファイア

- #サブマリーナー

- #サマンサタバサ

- #サンローラン

- #シードゥエラー

- #シチズン

- #シトリン

- #ジバンシィ

- #ジミーチュウ

- #シャネル

- #シャネル(時計)

- #ジュエリー

- #ジュエリー買取

- #ショパール(時計)

- #スカイドゥエラー

- #スピネル

- #スフェーン

- #セイコー

- #ゼニス

- #セリーヌ

- #ターコイズ

- #ターノグラフ

- #ダイヤモンド

- #タグ・ホイヤー

- #タンザナイト

- #チェリーニ

- #チューダー

- #ディオール

- #デイデイト

- #デイトジャスト

- #デイトナ

- #ティファニー

- #ティファニー

- #トリーバーチ

- #トルマリン

- #ノーチラス

- #バーキン

- #バーバリー

- #パテック フィリップ

- #パネライ

- #ハミルトン

- #ハリーウィンストン

- #バレンシアガ

- #ピーカブー

- #ピアジェ

- #ピコタン

- #ピンクゴールド

- #フェンディ

- #ブライトリング

- #プラダ

- #プラチナ

- #フランクミュラー

- #ブランド品

- #ブランド品買取

- #ブランド時計

- #ブランパン

- #ブルガリ

- #ブルガリ(時計)

- #ブレゲ

- #ペリドット

- #ボッテガヴェネタ

- #ホワイトゴールド

- #マークジェイコブス

- #マトラッセ

- #ミュウミュウ

- #ミルガウス

- #メイプルリーフ金貨

- #モーブッサン

- #ヨットマスター

- #リシャールミル

- #ルイ・ヴィトン

- #ルビー

- #レッドゴールド

- #ロエベ

- #ロレックス

- #ロンシャン

- #出張買取

- #地金

- #宝石・ジュエリー

- #宝石買取

- #時計

- #珊瑚(サンゴ)

- #真珠・パール

- #色石

- #財布

- #金

- #金・プラチナ・貴金属

- #金アクセサリー

- #金インゴット

- #金の純度

- #金価格・相場

- #金歯

- #金縁メガネ

- #金貨

- #金買取

- #銀

- #銀貨

- #香水

お持ちの金・貴金属のお値段、知りたくありませんか?

高価買取のプロ「おたからや」が

無料でお答えします!

-

店頭買取

-

査定だけでもOK!

買取店舗数は業界最多の

約1,450店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,450店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。

-

出張買取

-

査定だけでもOK!

買取専門店おたからやの

無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!

金・インゴット買取

金・インゴット買取 プラチナ買取

プラチナ買取 金のインゴット買取

金のインゴット買取 24K(24金)買取

24K(24金)買取 18金(18K)買取

18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取

バッグ・ブランド品買取 時計買取

時計買取 宝石・ジュエリー買取

宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取

ダイヤモンド買取 サファイア買取

サファイア買取 エメラルド買取

エメラルド買取 ルビー買取

ルビー買取 喜平買取

喜平買取 メイプルリーフ金貨買取

メイプルリーフ金貨買取 シルバー買取

シルバー買取 金貨・銀貨買取

金貨・銀貨買取 大判・小判買取

大判・小判買取 硬貨・紙幣買取

硬貨・紙幣買取 切手買取

切手買取 カメラ買取

カメラ買取 着物買取

着物買取 絵画・掛け軸・美術品買取

絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取

香木買取 車買取

車買取 ロレックス買取

ロレックス買取 パテックフィリップ買取

パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取

オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取

ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取

オメガ買取 ブレゲ買取

ブレゲ買取 エルメス買取

エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取

ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取

シャネル買取 セリーヌ買取

セリーヌ買取 カルティエ買取

カルティエ買取 ヴァンクリーフ&アーペル買取

ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取

ティファニー買取 ハリー・ウィンストン買取

ハリー・ウィンストン買取 ブルガリ買取

ブルガリ買取 グッチ買取

グッチ買取

ご相談・お申込みはこちら

ご相談・お申込みはこちら

![【[current_year]最新】貴金属買取業者おすすめランキング17選!高く売るコツと選び方のポイントもご紹介](https://www.otakaraya.jp/app/wp-content/uploads/2025/06/0-Photoroom-7.webp)