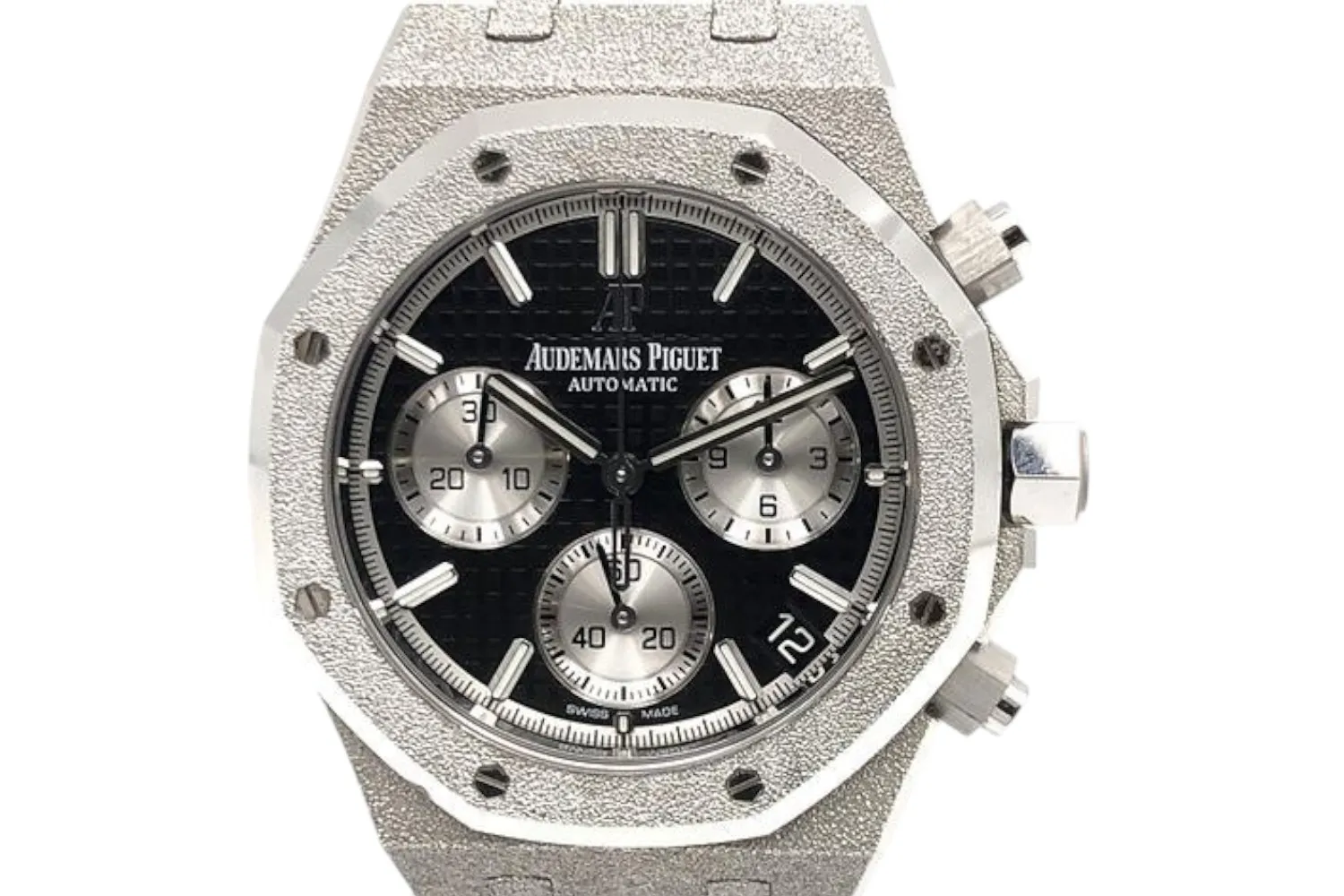

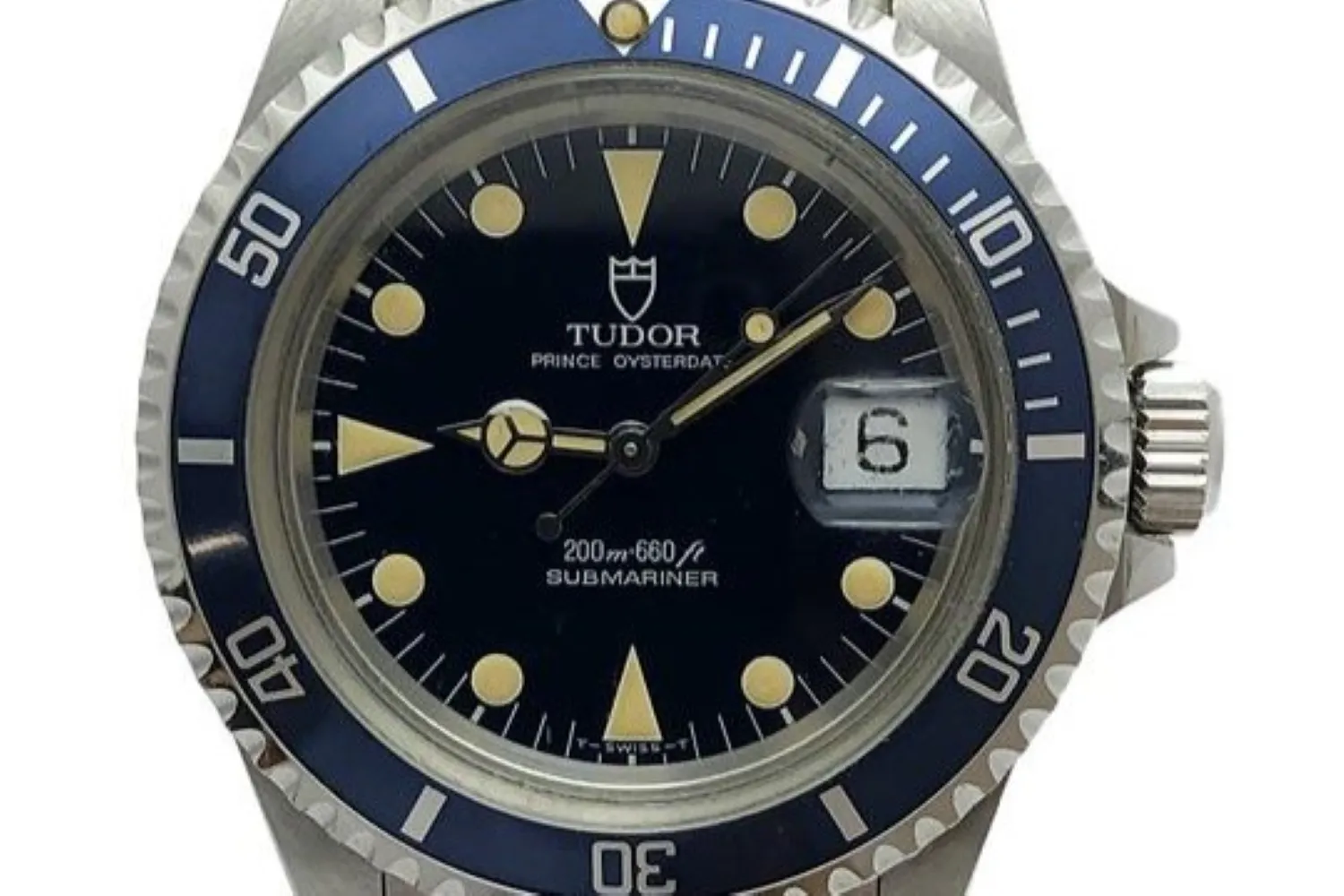

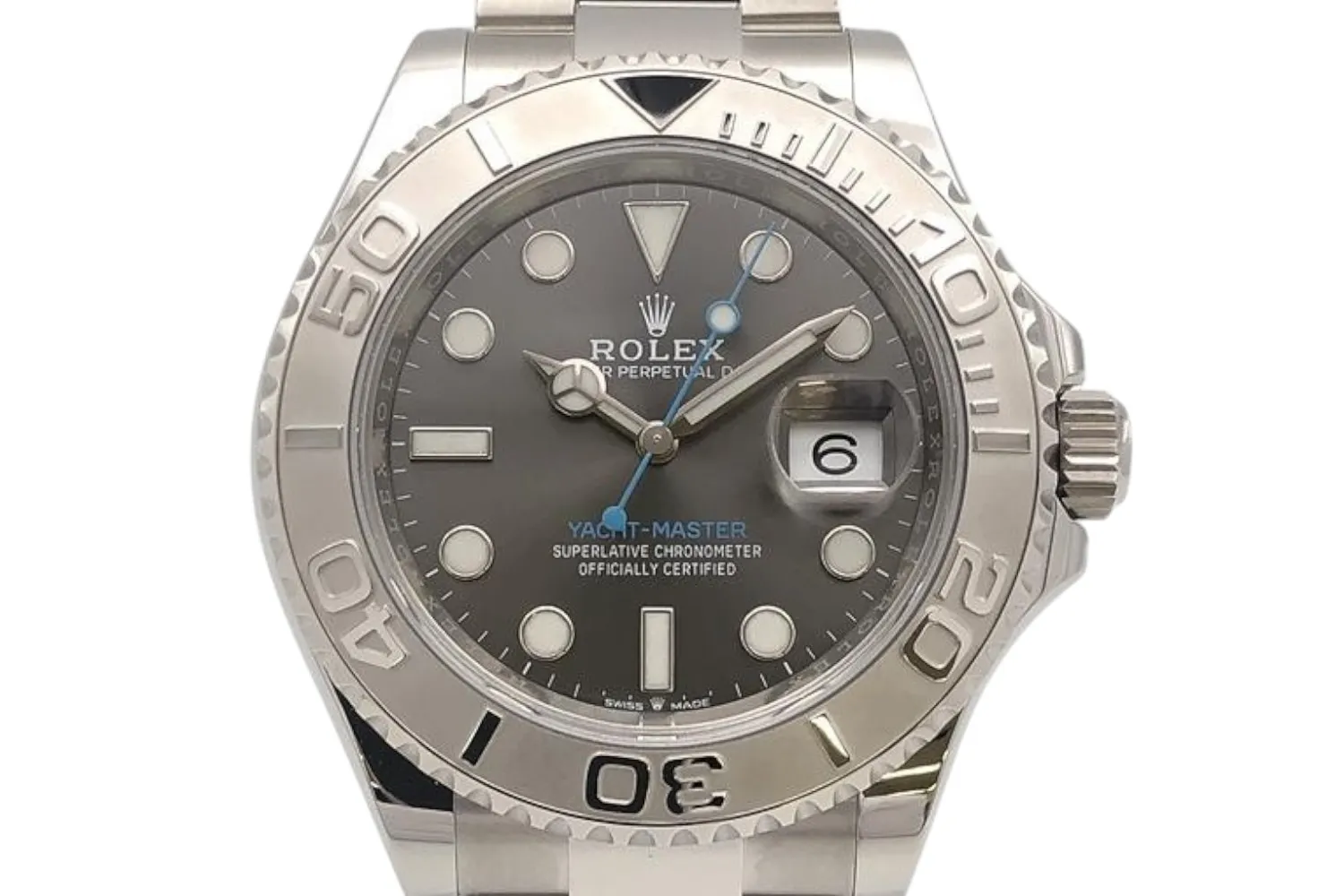

※下記の画像は全てイメージです

Contents

ロレックスの自動巻き機構の

成り立ちを紐解く

ロレックスは、初期から腕時計の時代が将来訪れることを信じ、腕時計の実用性の向上を図ることを続けていました。ロレックス創業当初の1905年は懐中時計の時代でしたが、このときから将来、腕時計の時代が訪れることを確信していたと考えられます。世界初のオイスターケースが誕生したのは1926年です。この時代のオイスターケースは2ピース構造で、リュウズおよび裏蓋をガスケット(密閉用のシール)で挟みミドルケースにねじ込む構造で、これにより機密性を確保することを実現しています。その後、ベゼルを別の部品として3ピース構造にしたのですが、風防を内側と両側から圧迫させて気密性を向上させる構造を作り出して安全性を高めることに成功しました。ただ、ねじ込み式リュウズに慣れていないユーザーがねじ込みを忘れることが原因で内部に水が浸入してしまうといったトラブルが続発し、ロレックスはこの対策に頭を抱えることになります。しかし、ここで考え出された対策がリュウズの閉め忘れを防ぐ目的でリュウズそのものの操作頻度を減らすことでした。ゼンマイを手動で巻き上げるのではなく自動巻きにすれば良い、これが世界初の全回転式ローターを開発するきっかけとなったのです。

世界初の「全回転式ローター」はロレックスが開発

機械式時計の自動巻き機構は、腕の動きにより内部ローターが回転をしてゼンマイを巻き上げる仕組みを持ちます。自動巻き機構は懐中時計の時代から存在していたもので、自動巻き機構そのものは特別目新しいものではありませんでした。しかし1931年にロレックスが開発した世界初の全回転式ローターは、ムーブメントの中央に固定された錘を腕の動きで自由に回転運動をさせる仕組みを持つものです。腕時計を装着していれば自らゼンマイを巻く必要がなく、リュウズ操作の頻度が極端に減るのでねじ込み式リュウズに不慣れなユーザーでも閉め忘れを防止できるメリットにも繋げることができます。この画期的な発明はパーペチュアルと名付けられました。パーペチュアルは永遠といった意味を持つ言葉であり、自動巻き機構によりゼンマイは永遠に巻き上げ、時刻を正確に表示するための部品へと生まれ変わったことになります。また、この自動巻き機構は現代の機械式時計の原点といっても過言ではありません。従来のバンパー式は衝撃に弱く故障トラブルが多く発生しましたが、ロレックスが開発した全回転式の場合はローターの回転で受けた衝撃を分散できますので強度が向上しましたし、腕の動きに対するゼンマイの巻き上げ効率においても有利とされます。

バブルバックが味わい深い

構造である理由

全回転式ローターが開発された当時のロレックス時計は、手巻き式ムーブメントに自動巻き機構を組み合わせた構造を持つパーペチュアルでした。そのため、ケースは厚みが大きくなりがちで、ローターが裏蓋に干渉させないよう膨らんだ裏蓋構造になっていました。キャリバーCal.1030は、1950年代から1960年代頃に製造されていた世界初の両方向巻き上げ式ムーブメントです。初期からのCal.1030が登場するまでの間に製造されていたパーペチュアルはバブルバックの愛称を持ち、世界中のコレクターから親しまれている名機とも言える時計です。バブルバックの名称の由来は、自動巻きユニットを搭載したため裏蓋に泡のような丸い膨らみが生じてしまった状態を見た際に名付けられたもので、さまざまなデザインの針や文字盤、ヴィンテージやアンティークならではの独特の丸みが魅力とされています。1950年代以降はセミバブルバック(ケース径を大きくして厚みを減らしたもの)やビッグバブルバックなど、一般的なバブルバックの32mmよりもサイズが大きな機種も存在します。

効率を格段に良くした

両方巻き上げ方式

1950年代の半ばに登場したキャリバーCal.1030の登場でロレックスは新たな一歩を踏み出しました。従来のムーブメントはCal.600系で片方向のローターの動きだけでゼンマイを巻き上げる機構を持つパーペチュアルでしたが、Cal.1030ではどちらの方向に回転していても等しくゼンマイを巻き上げるようになったのです。ちなみに、Cal.1030を搭載しているモデルにはサブマリーナーのRef.6536やRef.6538(ステンレススチール)、エクスプローラーⅠのRef.6610(ステンレススチール)、GMTマスターのRef.6542(ステンレススチール)などがあります。このムーブメントの登場により、巻き上げの効率が抜群に向上したわけですが、1958年になるとCal.1530が登場してさらなる進化を遂げました。2つの大径のリバーシングホイールは、両方のローターの回転によりゼンマイを巻き上げる際の巻き上げ効率を高め、1960年代の半ばにはリバーシングホイールにアルマイト硬化加工を施して耐摩耗性能の改善および軽量化を図るなど、自動巻き機構はマイナーチェンジを繰り返しながらCal.3000まで採用されたのです。

巻き上げ不要な自動巻き機構の

原理

機械式時計は、手動巻きや自動巻きなどに関係なくゼンマイ仕掛けで歯車を動かすメカニズムを持ちますが、ゼンマイには巻き上げられたものを元に戻そうという力を利用して歯車を動かすという基本的な原理があります。ゼンマイは、金属製の板状になっているものを蚊取り線香のように巻いてあるものです。一度巻き上げると元の状態に戻ろうとしますので、この動く力を利用しています。手動巻きの場合はリュウズでゼンマイを巻くことになりますが、ロレックスの自動巻きは手首に腕時計を装着したときの腕の動きでゼンマイを巻きます。例えば、時計を振ることで内部の分銅が回転して動かし続けることができるわけです。ロレックスでは実用性を求める目的でヒゲゼンマイを使っているのですが、これは時計の精度を向上させることができる部品であり、時計の心臓ともいわれるテンプと呼ぶ部品の一部です。ヒゲゼンマイが伸縮することでテンプは回転する、そして歯車を回して時を刻みます。大半の時計メーカーはニヴァロックス・ファー社製のヒゲゼンマイを使っているようですが、ロレックスなど一部のメーカーは自社製を使用しており、ロレックスは真っ青な外観を持つブルーパラクロムヒゲゼンマイと呼ばれるものを採用しています。

自動巻き機構の原点として誇り

ロレックスが開発を行った全回転式ローターは両方向巻き上げ式の元祖であり、時計業界に与えた影響は偉大なものであることが想像できます。ロレックスのパーペチュアルは1950年代に特許が切れましたが、このとき全回転式ローターを使わない時計メーカーはゼロに等しいともいわれています。ただし、ロレックスの自動巻き機構には独自性がありますので、他の時計メーカーが真似をしようとしても同じものを作ることはできません。その独自性の一つに美しい仕上がりが挙げられますが、これは一般の人々は普段目にすることができない内部機構における美しさです。人目に触れないような細部まで繊細な装飾を施すことがロレックスの特徴であると同時に魅力となっています。見えないところの品質にも追及を行うといったロレックスのこだわりは、高級時計ブランドのトップにふさわしいものと言えましょう。ちなみに、インターネットの中にはロレックスの内部を写している写真を目にすることもありますので、パーペチュアルの美しさのこだわりを実感することができます。興味がある人にはおすすめです。

まとめ

ロレックスの3大発明には、1926年に完成した世界初の完全防水ケース、1931年に登場した自動巻き上げ効率を高めた両方向型ローターのパーペチュアル、1945年に登場した午前0時に日付が自動的に切り替わるデイトジャスト機構があります。いずれも画期的な発明ですが、パーペチュアルは現代の機械式時計の原点になったものです。初代モデルなどにはプレミアがついているものが多数あり、アンティーク市場ではバブルバックの名称で見つけることもできます。現在、アンティークのロレックスの買取相場は非常に高くなっております。気になるものをお持ちでしたら。一度おたからやの無料査定をご利用ください。驚きの買取金額になる可能性がございます。

高級ブランド時計の多くは価格改定がされており、新品・中古問わず需要が高まり買取価格も上昇傾向にありますので、売却にはベストなタイミングといえます。

ブランド時計の高価買取はおたからやにお任せください。

関連記事

タグ一覧

- #4℃

- #A.ランゲ&ゾーネ

- #GMTマスター

- #IWC

- #K10(10金)

- #K14(14金)

- #K22(22金)

- #K24(純金)

- #MCM

- #Van Cleef & Arpels

- #アクアノート

- #アクアマリン

- #アメジスト

- #アルハンブラ

- #アルマーニ

- #アンティーク時計

- #イエローゴールド

- #インカローズ

- #ヴァシュロンコンスタンタン

- #ヴァンクリーフ&アーペル

- #エクスプローラー

- #エメラルド

- #エルメス

- #エルメス(時計)

- #オーデマ ピゲ

- #オパール

- #オメガ

- #ガーネット

- #カイヤナイト

- #カルティエ

- #カルティエ(時計)

- #グッチ

- #グリーンゴールド

- #クロエ

- #クロムハーツ

- #クンツァイト

- #ケイトスペード

- #ケリー

- #コーチ

- #ゴヤール

- #サファイア

- #サブマリーナー

- #サマンサタバサ

- #サンローラン

- #シードゥエラー

- #シチズン

- #シトリン

- #ジバンシィ

- #ジミーチュウ

- #シャネル

- #シャネル(時計)

- #ジュエリー

- #ジュエリー買取

- #ショパール(時計)

- #スカイドゥエラー

- #スピネル

- #スフェーン

- #セイコー

- #ゼニス

- #セリーヌ

- #ターコイズ

- #ターノグラフ

- #ダイヤモンド

- #タグ・ホイヤー

- #タンザナイト

- #チェリーニ

- #チューダー

- #ディオール

- #デイデイト

- #デイトジャスト

- #デイトナ

- #ティファニー

- #ティファニー

- #トリーバーチ

- #トルマリン

- #ノーチラス

- #バーキン

- #バーバリー

- #パテック フィリップ

- #パネライ

- #ハミルトン

- #ハリーウィンストン

- #バレンシアガ

- #ピーカブー

- #ピアジェ

- #ピコタン

- #ピンクゴールド

- #フェンディ

- #ブライトリング

- #プラダ

- #プラチナ

- #フランクミュラー

- #ブランド品

- #ブランド品買取

- #ブランド時計

- #ブランパン

- #ブルガリ

- #ブルガリ(時計)

- #ブレゲ

- #ペリドット

- #ボッテガヴェネタ

- #ホワイトゴールド

- #マークジェイコブス

- #マトラッセ

- #ミュウミュウ

- #ミルガウス

- #メイプルリーフ金貨

- #モーブッサン

- #ヨットマスター

- #リシャールミル

- #ルイ・ヴィトン

- #ルビー

- #レッドゴールド

- #ロエベ

- #ロレックス

- #ロンシャン

- #出張買取

- #地金

- #宝石・ジュエリー

- #宝石買取

- #時計

- #珊瑚(サンゴ)

- #真珠・パール

- #色石

- #財布

- #金

- #金・プラチナ・貴金属

- #金アクセサリー

- #金インゴット

- #金の純度

- #金価格・相場

- #金歯

- #金縁メガネ

- #金貨

- #金買取

- #銀

- #銀貨

- #香水

お持ちのお品物のお値段、知りたくありませんか?

高価買取のプロ「おたからや」が

無料でお答えします!

-

店頭買取

-

査定だけでもOK!

買取店舗数は業界最多の

約1,450店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,450店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。

-

出張買取

-

査定だけでもOK!

買取専門店おたからやの

無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!

金・インゴット買取

金・インゴット買取 プラチナ買取

プラチナ買取 金のインゴット買取

金のインゴット買取 24K(24金)買取

24K(24金)買取 18金(18K)買取

18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取

バッグ・ブランド品買取 時計買取

時計買取 宝石・ジュエリー買取

宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取

ダイヤモンド買取 サファイア買取

サファイア買取 エメラルド買取

エメラルド買取 ルビー買取

ルビー買取 喜平買取

喜平買取 メイプルリーフ金貨買取

メイプルリーフ金貨買取 シルバー買取

シルバー買取 金貨・銀貨買取

金貨・銀貨買取 大判・小判買取

大判・小判買取 硬貨・紙幣買取

硬貨・紙幣買取 切手買取

切手買取 カメラ買取

カメラ買取 着物買取

着物買取 絵画・掛け軸・美術品買取

絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取

香木買取 車買取

車買取 ロレックス買取

ロレックス買取 パテックフィリップ買取

パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取

オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取

ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取

オメガ買取 ブレゲ買取

ブレゲ買取 エルメス買取

エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取

ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取

シャネル買取 セリーヌ買取

セリーヌ買取 カルティエ買取

カルティエ買取 ヴァンクリーフ&アーペル買取

ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取

ティファニー買取 ハリー・ウィンストン買取

ハリー・ウィンストン買取 ブルガリ買取

ブルガリ買取 グッチ買取

グッチ買取

ご相談・お申込みはこちら

ご相談・お申込みはこちら