金は刻印なしでも売れる?本物の見分け方や高価買取のポイントをご紹介

※下記の画像は全てイメージです

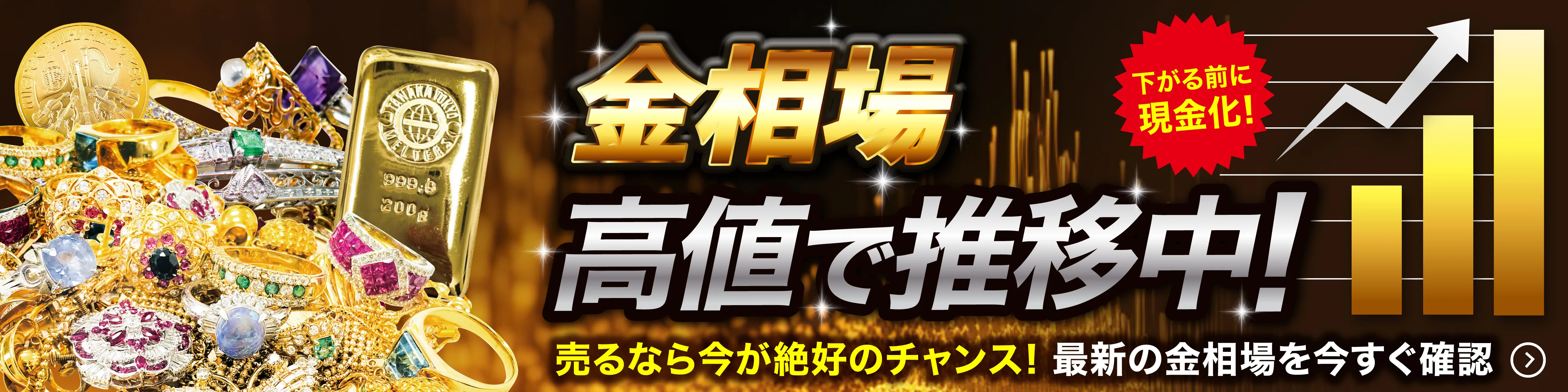

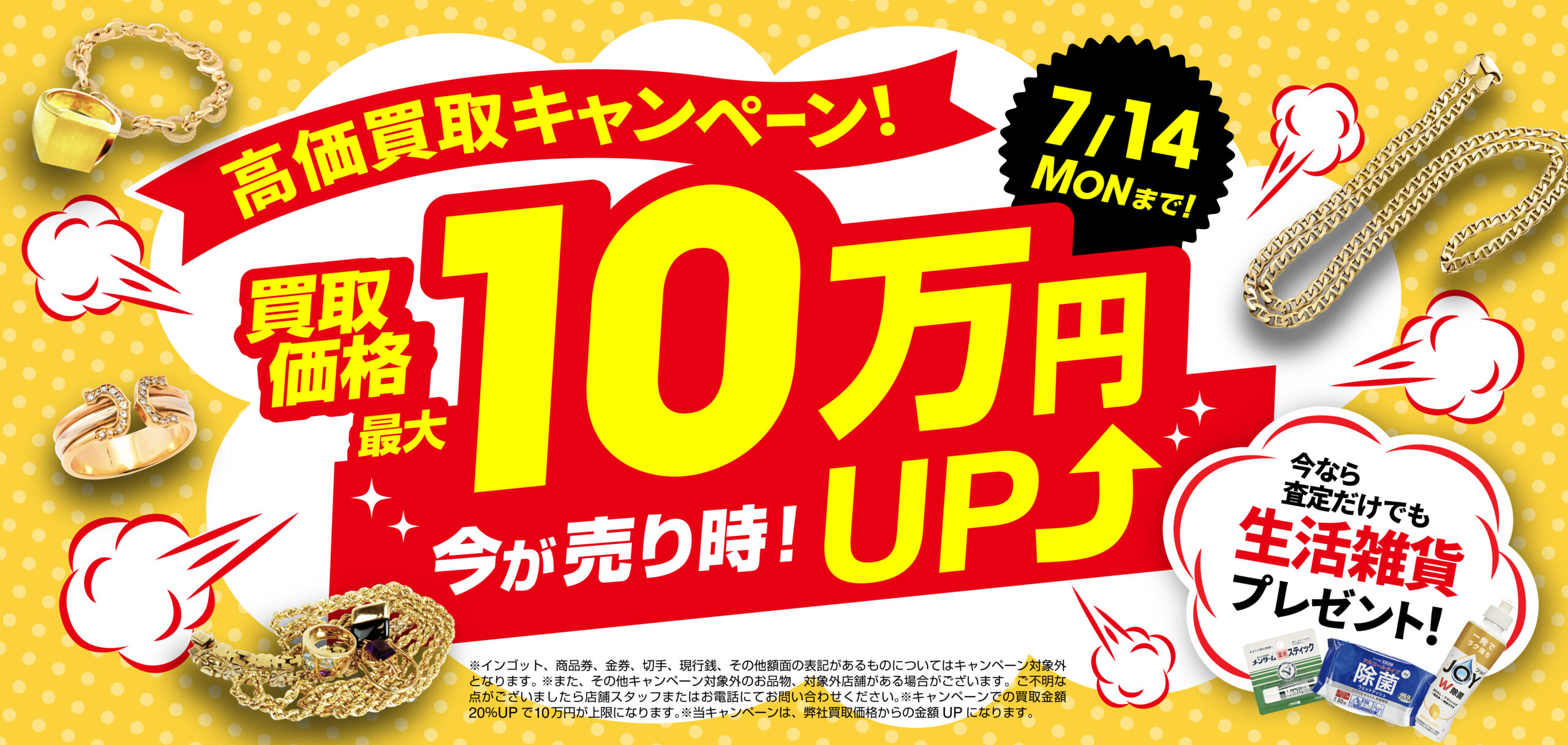

2025年06月16日に金の買取価格が史上最高値の17,508円を記録するなど、「金の相場が上がっている」というニュースが多く流れています。

金のアクセサリーやインゴットなどに刻印(例:K24やK18)が入っていない場合、「刻印なしの金は売れないのでは?」「刻印がないけど本物だろうか?」と不安になる方も多いでしょう。結論から言えば、刻印なしの金製品でも売却は可能です。ただし、刻印がないと純度の判別が難しく、買取店によっては査定対応が異なることもあります。

本記事では、金の刻印の意味や刻印がない金を本物か見極める方法、買取査定に出す際の注意点や高く売るためのコツまで詳しく解説します。金相場が高騰している今、手元の金製品を安心して高く売るためにぜひ参考にしてください。

Contents

金は刻印なしでも売れるのか?

刻印が入っていない金製品でも基本的に買取は可能です。金の刻印は法律で義務付けられたものではなく、メーカーや職人の任意で打刻されているにすぎません。そのため、刻印がない=偽物とは限らず、実際に刻印なしの純金製品も市場に存在します。専門の鑑定士による検査を行えば、刻印の有無にかかわらず金の純度や本物かどうかを判断できます。

もっとも、刻印がない金は素人目には真贋の見分けが難しいため、買取業者によって対応が異なる場合があります。経験の浅い業者の中には、刻印のない金だと査定を断ったり、確証が持てず低い金額を提示したりするケースもあるようです。

反対に、金の取扱い実績が豊富な業者であれば専用の機械や試薬を用いて正確に鑑定できるため、刻印なしでも問題なく買い取ってくれることがほとんどです。

刻印なしの金が存在する理由

金製品には刻印が入っていないものも存在しますが、それには明確な理由があります。偽物だから刻印がないというわけではなく、製造時の事情や時代背景、デザイン上の制約などによって、あえて刻印が省略されているケースもあります。

ここでは、刻印がない金製品が生まれる主な理由について詳しく解説します。

法律上の義務がないため刻印を省略している

日本を含め多くの国では、金製品への刻印は法律で義務付けられているわけではありません。そのため、製造者の判断で刻印を入れない場合があります。特に手作りジュエリーや小規模な工房が製作したアイテムでは、刻印がないことも珍しくありません。

また、純金インゴットのように公式なホールマークが刻まれている製品もありますが、そうでないインゴットやアクセサリーでは刻印が省略されることもあります。つまり、刻印の有無は製品の信頼性や品質に直結するものではないのです。

古い時代に作られた製品には刻印がない場合がある

金の使用は古代から行われており、刻印制度が整備される以前に製造された金製品には刻印がないことが一般的でした。たとえばアンティークジュエリーや古い金貨などは、もともと刻印が施されていなかったり、時を経て摩耗し消えてしまっている可能性もあります。

現代の視点で刻印の有無を判断するのではなく、その製品の年代や背景を踏まえたうえで真贋を確認する必要があります。専門知識を持った査定士であれば、そのような歴史的な事情も加味して正しく評価してくれます。

加工やデザイン上の都合で刻印が入れられないこともある

製品の加工過程やデザイン上の理由から、刻印が入っていないケースもあります。たとえば、指輪のサイズ直しやアクセサリーのリフォームを行う際に、刻印部分が削られて消えてしまうことがあります。

また、美観を重視してあえて目立たない場所に小さく刻印されているケースでは、肉眼では確認が困難な場合もあります。さらに、極小サイズのピアスやチェーンのように物理的に刻印を入れるスペースがない製品は、そもそも刻印なしで流通するのが一般的です。

金の刻印が示す意味と種類

金製品に施されている刻印には、その品物の純度や素材の種類、さらにメッキの有無までを示す情報が含まれています。見た目では判断しにくい金の品質を確認するうえで、刻印は非常に重要な手がかりになります。

刻印を正しく読み取ることで、その製品の価値や性質をある程度把握できるため、売却や購入の際は必ず確認すべきポイントです。以下では、金製品によく見られる代表的な刻印の種類と、それぞれが示す意味について詳しく解説します。

純度を表す刻印

金の刻印で最も重要なのが、金の純度を示す刻印です。代表的な例として「K24」「24K」「999」などは、純度がほぼ100%に近い純金(24金)を意味します。

対して「K18」「750」などは、金が75%含まれる18金を指し、残りの25%は銀や銅などの金属が混ざっています。純度が高いほど色味は深く、柔らかくなる傾向があり、逆に純度が低くなるほど硬く、色合いも明るくなります。

査定や売却時には、刻印の違いが価格差として表れるため、まずは純度刻印を確認することが重要です。

色味を表すカラーゴールドの刻印

金製品には、混合する金属の違いによって色味が変化した「カラーゴールド」も存在します。これを示すのが「YG(イエローゴールド)」「PG(ピンクゴールド)」「WG(ホワイトゴールド)」といった略号です。

こちらは通常、「K18YG」「K18WG」などと純度とセットで刻印されています。たとえば、「K18PG」とあれば、18金のピンクゴールド製品を意味します。色味による人気の差も査定額に影響することがあるため、こうした刻印の意味も把握しておくと、価値判断がしやすくなります。

メッキ加工を示す刻印

外見は金そのものに見えても、実際にはメッキ加工が施された製品も多く流通しています。そうした製品には「GP(Gold Plated)」「GF(Gold Filled)」「GE(Gold Electroplated)」などの刻印が用いられます。

たとえば、「K18GP」という刻印は、18金風の金メッキであることを示しており、素材の大部分は真鍮やステンレスといった別の金属です。見た目だけでは本物と見分けがつきにくいものの、買取価格は純金製品に比べて大きく下がるため、こうした刻印を見落とさないことが大切です。

- おたからや査定員のコメント

刻印は金製品の「履歴書」ですので、売却前に必ず確認してください。K24/999は純金、K18/750は18金の品位を示し、GP・GF・GEが付く場合はメッキ品を意味します。カラー表記(YG・PG・WG)は人気や相場に影響しやすいポイントです。刻印が摩耗して読めなくても比重測定やX線分析で正確に判定できますので、無理に削ったり磨いたりせず、現状のまま専門店へお持ち込みいただくことをおすすめします。

刻印なしの金が本物か確かめる方法

「刻印がない金製品だけれど、本物の金なのか自分では判断がつかない」という場合に、自宅で試せるいくつかの見分け方があります。

あくまで簡易的な方法ですが、金かどうかの目安として試してみる価値はあるでしょう。以下に刻印なしの金を見極める代表的な方法を紹介します。

磁石を近づけてみる

金そのものは磁石にくっつかない性質があります。そこで手元の金色の製品に強力な磁石を近づけて、磁石に引き寄せられるか試してみましょう。本物の純金であれば磁石に反応しないため、もしピタッと磁石につくようであれば中身は金ではなく鉄やニッケルなど磁性を帯びた金属でできている可能性が高いです。

磁石に反応した場合、それは金メッキ製品で表面だけが金色になっているのかもしれません。逆に磁石にまったく反応しなければ本物の金の可能性が高まります。

ただし、注意したいのは、磁石テストだけで断定はできないという点です。たとえば18金(K18)や14金(K14)のように他の金属との合金になっている金製品では、割り金として鉄やコバルトが含まれている場合があります。その場合、本物の金でも弱い磁力に反応してしまうことがあるので、あくまで参考ということを忘れないようにしましょう。

色味や見た目をチェックする

金製品は純金に近いほど赤みを帯びた深い山吹色になり、逆に純度が低いほど明るい黄色に見える傾向があります。例えば、24金の地金はオレンジがかった濃い黄金色ですが、14金くらいになるとやや薄い黄色になります。手持ちの製品の色味が不自然に明るすぎたりテカテカと光沢が強すぎる場合、見た目から判断して金ではない可能性もあります。

加えて、表面の状態にも注目しましょう。メッキ製品の場合、長期間使うと表面の金色が摩耗して下地の金属が露出し、変色が生じることがあります。 裏側や角の部分で地金の銀色が見えていないか、緑青のような変色が出ていないか確認してみてください。もし剥がれや変色が見られるなら、中身は真鍮など金以外の素材でできた金メッキである可能性が高いでしょう。

ただし近年は非常に精巧な偽物も出回っており、色味だけで判断するのは難しい場合もあります。日頃から純金の製品を見慣れているプロでない限り、色や見た目による判別はあくまで目安と考えるのが無難です。

比重を測ってみる

金は金属の中でも比重(密度)が大きいことが特徴です。他の金属と同じ大きさでも、金はひときわ重く感じられます。この性質を利用して、家庭にあるもので比重を測り、金の純度を推定することも可能です。金の純度ごとの比重の目安値は以下の通りです。

| 金の純度 | 比重(目安) |

| 純金(K24) | 約19.3(19.13~19.51) |

| 22金(K22) | 約17.8(17.45~18.24) |

| 18金(K18) | 約15.5(14.84~16.12) |

| 14金(K14) | 約13.5(12.91~14.44) |

| 10金(K10) | 約12.0(11.42~13.09) |

簡易的に測定して出た比重の値が上記範囲に当てはまれば、その純度の本物の金である可能性が高いといえます。例えば比重が約15.5であれば18金相当、約19以上あればほぼ純金と言えるでしょう。

簡易的な比重測定の手順は次のとおりです。

デジタルスケール(はかり)で金製品の重さを正確に量る。(重さ=A)

まずは金製品の重さを正確に測定します。デジタルスケールを使い、グラム単位でブレのない数値を出しておくことが重要です。この重さが比重計算の基準になります。

大きめの計量カップなど容器に水を入れ、はかりに載せて目盛をゼロにリセットする。

次に、大きめの計量カップなどの容器に水を入れ、それをスケールに載せて目盛を0に設定します。ここでのリセットが正確な水中重量を出す鍵になります。

金製品を細い糸やピンセットで掴み、水の中に沈める。沈めたとき増えた水の重さを量る。(重さ=B)

糸やピンセットで金製品をつかみ、水中に沈めていきます。このとき水に浮かせた状態でスケールが示す数値が「B」、つまり水中での排水量に相当します。

A ÷ B の計算で金製品の比重を求める。得られた数値を金の純度ごとの比重の目安と照合する。

最初に量ったA(空気中の重さ)を、B(水中での増加分)で割ると比重が出ます。この数値を金の純度ごとの比重表と照らし合わせることで、概ねの純度を判断できます。

ただし、製品に宝石が付いていたり中空構造になっている場合は正確な比重が測れません。また、近年はタングステンなど金と比重が近い金属を使った偽物(いわゆる比重偽装)も存在するため、比重検査も万能ではない点に注意が必要です。

熱伝導の速さを確かめる

金属としての金は熱を非常に伝えやすい性質を持っています。簡単な見分け方として、金製品を手で握ってみて温まり方を感じ取る方法があります。純度の高い本物の金であれば、握ってすぐに手の温度が製品全体に伝わりほんのり暖かく感じられるはずです。

一方、偽物の金属だと金ほど熱伝導率が高くないため、手の熱が伝わりにくく冷たいままに感じたり、温まるまでに時間がかかることがあります。

ただし、この方法も単独では決定打にはなりません。素材の厚みや周囲の温度にも左右されますし、微妙な温度変化を感じ取るのは主観的で難しい面もあります。やはり最終的な判断はプロの鑑定に委ねるのが確実でしょう。

試金石で表面を削ってみる

古来より金の真贋鑑定に使われてきた方法に「試金石(しきんせき)を使ったテスト」があります。黒い石板に金属をこすり付け、その擦痕に硝酸などの試薬を垂らして金の反応を見る手法です。これは専門的な器具と薬品を必要としますが、簡易的には金属の表面をこすって中身を確認するだけでもある程度の判別が可能です。

例えば、手元の金色の製品を研磨剤付きの布や砥石で目立たない部分を軽く擦ってみて、下地の金属の色が露出するか確かめます。もし表面だけが金色で内部が銀色や銅色なら、金メッキ製品であることがわかります。逆に中まで同じ金色であれば金の含有量が高い可能性があります。

しかし、この方法は製品に傷を付けてしまうリスクが高く、初心者にはあまりおすすめできません。大切な金製品を傷つけずに判別したい場合は、無理に自分で削ったりせず専門業者に任せるほうが安全です。

プロの買取業者に査定してもらう

以上、自宅でできる見分け方をご紹介しましたが、最も確実なのはプロの査定士に鑑定してもらうことです。信頼できる買取店であれば、精密な検査機器と豊富な経験によって金の真贋や純度を正確に見極めてくれます。刻印がなく素人判断が難しい金製品こそ、プロに任せるのが確実でしょう。

最近では多くの買取店が無料査定を行っています。複数社に査定を依頼して比較することで、より高い価格を引き出せる可能性もあります。刻印の有無にかかわらず、不安な場合はまず専門業者に相談することをおすすめします。

刻印がある金製品の注意点

刻印の有無に関係なく、金製品を売る前にはいくつかチェックしておきたいポイントがあります。特に「刻印あり」の金については、刻印を正しく読み取れていなかったり、刻印そのものが実態と異なるケースもあるため注意が必要です。

ここでは、刻印付きの金製品を査定に出す前に確認しておくべき事項を解説します。

刻印の視認性を確認しておく

金製品の刻印は長年の使用によって摩耗し、文字がかすれてしまうことがあります。また、汚れが溜まり黒ずんで見えにくくなっていることもあります。

査定前には柔らかい布で丁寧に拭き、なるべく読みやすい状態にしておきましょう。刻印が判読できないままだと、査定に時間がかかったり断られるリスクもあります。

刻印の内容を正しく理解する

刻印が読めても、その意味を誤解してしまうと査定額に差が生じることがあります。たとえば「K18GP」は18金メッキを示しており、中身は純金ではありません。

また、「18K」「14K」などのアトK刻印は実際より純度が低い可能性もあるため要注意です。数字やアルファベットの位置にも注目し、余計な記号が付いていないか確認しておくことが大切です。

刻印が刻まれている場所をチェックする

「自分の金製品に刻印が見当たらない…」という方は、刻印を探す場所が合っているか再確認してみましょう。金製品の刻印は目立たない箇所に小さく刻まれていることが多く、見落としているだけの場合もあります。

以下は代表的な金製品に刻印が打たれていることが多い位置です。

| 金製品の種類 | 刻印が施されている主な場所 |

| 指輪・リング類 | リングの内側(指に触れる面)。小さいものは文字が細かく、ルーペで確認が必要な場合もあります。 |

| ネックレス・ブレスレット | 留め具やプレート(チェーン先端の小板)に刻印。チェーン本体ではなく金具部分を重点的にチェックします。 |

| ピアス・イヤリング | ピアスはポスト(軸)やキャッチ部分に刻印されることがあります。イヤリングはネジや留め金部分を確認します。 |

| ペンダントトップ・ブローチ | 裏側やチェーンを通すバチカン(丸環)部分に刻印がある場合が多く、ブローチは裏の金具やピンに入ることが一般的です。 |

| 金貨・インゴット | 金貨は表面に品位や重量が直接刻印され、インゴットは表面に品位・重量・メーカー名・シリアル番号が刻印されています。 |

お手持ちの金製品に刻印が見当たらない場合でも、上記のポイントを参考にもう一度探してみてください。刻印を発見できれば、その製品の価値や素材についてより正確な情報が得られるでしょう。

まとめ

金製品に刻まれた刻印は、その純度や種類を示す重要な手がかりです。売却前には刻印の場所や状態をあらかじめ確認し、内容を正しく把握しておくとよいでしょう。

また、金は刻印がなくても売却可能であり、本物かどうか不安な場合はこの記事で紹介した見分け方を試してみるのも一案です。最終的には、刻印の有無にかかわらず豊富な買取実績のある専門業者に査定してもらうことが、金製品を適正価格で売る近道となります。

ぜひ、安心できる専門店の力を借りて、大切な金製品を納得のいく価格で現金化してください。

「おたからや」での「金」の参考買取価格

「おたからや」での「金」の参考買取価格は下記の通りです。

2025年7月11日9:30更新

今日の金1gあたりの買取価格相場表

| 金のレート(1gあたり) | ||

|---|---|---|

| インゴット(金)17,208円

+160円 |

K2416,996円

+158円 |

K2316,136円

+151円 |

| K2215,619円

+145円 |

K21.615,275円

+142円 |

K2014,071円

+132円 |

| K1812,906円

+120円 |

K149,769円

+92円 |

K128,220円

+77円 |

| K106,843円

+64円 |

K96,155円

+58円 |

K85,122円

+48円 |

| K52,541円

+24円 |

||

※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。

「おたからや」では、インゴットやコインはもちろん、刻印のないチェーンや片方だけになったピアスなど、あらゆる金製品を高価買取しております。

世界44 ヵ国との取引実績を活かし、最新の国際相場を即時に反映した査定額をご提示いたしますので、まずは無料査定だけでもお気軽にご相談ください。

- おたからや査定員のコメント

金製品は刻印が読めれば品位と重量の概算ができますが、刻印がなくても比重測定とX線分析で正確に判定できますのでご安心ください。高騰相場のいまは地金価格がそのまま査定に反映されやすく、傷や変形も減額幅は小さめです。付属の証明書や購入レシートが残っていれば真贋確認が迅速になり、結果として査定アップにつながります。磨き直しは重量ロスになりますので、乾拭き程度で現状のままお持ち込みいただくことをおすすめします。

- 関連記事はこちら

・プラチナ投資に将来性はある?現状の市場価格から長期予測まで徹底解説

金の買取なら「おたからや」

金の買取なら「おたからや」にお任せください。インゴット・金貨・喜平ネックレスはもちろん、刻印が薄れた指輪や片方だけのピアスまで、熟練の鑑定士が高精度分析器で純度と重量を即時測定し、当日の地金相場を反映した透明かつ高水準の査定額をご提案いたします。キズや変色があるお品でも正確に価値を見極め、適正価格で買取可能です。

全国の店舗で迅速かつ誠実に対応し、ご成約後はその場で即日現金化にも対応しています。査定は無料ですので、不要になった金製品の売却をご検討の際は、実績と信頼の「おたからや」へぜひご相談ください。

金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。

金の高価買取はおたからやにお任せください。

関連記事

タグ一覧

- #4℃

- #A.ランゲ&ゾーネ

- #GMTマスター

- #IWC

- #K10(10金)

- #K14(14金)

- #K22(22金)

- #K24(純金)

- #MCM

- #Van Cleef & Arpels

- #アクアノート

- #アクアマリン

- #アメジスト

- #アルハンブラ

- #アルマーニ

- #アンティーク時計

- #イエローゴールド

- #インカローズ

- #ヴァシュロンコンスタンタン

- #ヴァンクリーフ&アーペル

- #エクスプローラー

- #エメラルド

- #エルメス

- #エルメス(時計)

- #オーデマ ピゲ

- #オパール

- #オメガ

- #ガーネット

- #カイヤナイト

- #カルティエ

- #カルティエ(時計)

- #グッチ

- #グリーンゴールド

- #クロエ

- #クロムハーツ

- #クンツァイト

- #ケイトスペード

- #ケリー

- #コーチ

- #ゴヤール

- #サファイア

- #サブマリーナー

- #サマンサタバサ

- #サンローラン

- #シードゥエラー

- #シチズン

- #シトリン

- #ジバンシィ

- #ジミーチュウ

- #シャネル

- #シャネル(時計)

- #ジュエリー

- #ジュエリー買取

- #ショパール(時計)

- #スカイドゥエラー

- #スピネル

- #スフェーン

- #セイコー

- #ゼニス

- #セリーヌ

- #ターコイズ

- #ターノグラフ

- #ダイヤモンド

- #タグ・ホイヤー

- #タンザナイト

- #チェリーニ

- #チューダー

- #ディオール

- #デイデイト

- #デイトジャスト

- #デイトナ

- #ティファニー

- #ティファニー

- #トリーバーチ

- #トルマリン

- #ノーチラス

- #バーキン

- #バーバリー

- #パテック フィリップ

- #パネライ

- #ハミルトン

- #ハリーウィンストン

- #バレンシアガ

- #ピーカブー

- #ピアジェ

- #ピコタン

- #ピンクゴールド

- #フェンディ

- #ブライトリング

- #プラダ

- #プラチナ

- #フランクミュラー

- #ブランド品

- #ブランド品買取

- #ブランド時計

- #ブランパン

- #ブルガリ

- #ブルガリ(時計)

- #ブレゲ

- #ペリドット

- #ボッテガヴェネタ

- #ホワイトゴールド

- #マークジェイコブス

- #マトラッセ

- #ミュウミュウ

- #ミルガウス

- #メイプルリーフ金貨

- #モーブッサン

- #ヨットマスター

- #リシャールミル

- #ルイ・ヴィトン

- #ルビー

- #レッドゴールド

- #ロエベ

- #ロレックス

- #ロンシャン

- #出張買取

- #地金

- #宝石・ジュエリー

- #宝石買取

- #時計

- #珊瑚(サンゴ)

- #真珠・パール

- #色石

- #財布

- #金

- #金・プラチナ・貴金属

- #金アクセサリー

- #金インゴット

- #金の純度

- #金価格・相場

- #金歯

- #金縁メガネ

- #金貨

- #金買取

- #銀

- #銀貨

- #香水

お持ちの金・貴金属のお値段、知りたくありませんか?

高価買取のプロ「おたからや」が

無料でお答えします!

-

店頭買取

-

査定だけでもOK!

買取店舗数は業界最多の

約1,450店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,450店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。

-

出張買取

-

査定だけでもOK!

買取専門店おたからやの

無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!

金・インゴット買取

金・インゴット買取 プラチナ買取

プラチナ買取 金のインゴット買取

金のインゴット買取 24K(24金)買取

24K(24金)買取 18金(18K)買取

18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取

バッグ・ブランド品買取 時計買取

時計買取 宝石・ジュエリー買取

宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取

ダイヤモンド買取 サファイア買取

サファイア買取 エメラルド買取

エメラルド買取 ルビー買取

ルビー買取 喜平買取

喜平買取 メイプルリーフ金貨買取

メイプルリーフ金貨買取 シルバー買取

シルバー買取 金貨・銀貨買取

金貨・銀貨買取 大判・小判買取

大判・小判買取 硬貨・紙幣買取

硬貨・紙幣買取 切手買取

切手買取 カメラ買取

カメラ買取 着物買取

着物買取 絵画・掛け軸・美術品買取

絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取

香木買取 車買取

車買取 ロレックス買取

ロレックス買取 パテックフィリップ買取

パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取

オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取

ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取

オメガ買取 ブレゲ買取

ブレゲ買取 エルメス買取

エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取

ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取

シャネル買取 セリーヌ買取

セリーヌ買取 カルティエ買取

カルティエ買取 ヴァンクリーフ&アーペル買取

ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取

ティファニー買取 ハリー・ウィンストン買取

ハリー・ウィンストン買取 ブルガリ買取

ブルガリ買取 グッチ買取

グッチ買取

ご相談・お申込みはこちら

ご相談・お申込みはこちら

![【[current_year]最新】貴金属買取業者おすすめランキング17選!高く売るコツと選び方のポイントもご紹介](https://www.otakaraya.jp/app/wp-content/uploads/2025/06/0-Photoroom-7.webp)