金の売却で税金が

かからない方法はある?

節税対策や

相続税・贈与税も解説

※下記の画像は全てイメージです

資産の代表例である不動産(土地や建物など)は、所有しているだけで固定資産税がかかります。一方で、「金地金(きんじがね)」は、所有していても固定資産税がかかりません。金地金とは、金を変形させて保存しやすい形にした金の塊のことで、「金の延べ棒」や「インゴット」ともいわれます。

2023年9月には金の買取価格が史上初めて1万円台を記録したこともあり、金の売却を検討されている方もいることでしょう。金地金は売却したり、相続・贈与されたりしたときに、不動産と同様に原則として税金がかかるため、注意が必要です。

この記事では、金地金にまつわる税金について解説するとともに、金地金の売却で節税するためのポイントや、金地金の売却で利益が出た場合の手続きについても紹介します。金地金を売却する予定がある方などは、ぜひ参考にしてください。

なお、本記事では、金地金のことを「金」と表現します。

Contents

金の売却益は原則

「譲渡所得」として課税される

個人が金を売却して利益を得た場合、その利益は「譲渡所得」として課税対象となるのが一般的です。譲渡所得とは、土地や建物、株式などの資産を譲渡することで生じる所得を指します。

ただし、条件によっては、譲渡所得ではなく「雑所得」や「事業所得」として課税されるケースもあります。それぞれのケースについて、以下で見てみましょう。

例外①雑所得として課税されるケース

個人でも、営利目的で継続的に金を売却し利益を得ている場合は、「雑所得」に該当します。

雑所得には明確な定義がなく、譲渡所得や事業所得、給与所得など、いずれの所得にも該当しない所得が雑所得に分類されます。

例外②事業所得として課税されるケース

金の売却を事業として行ない利益を得ている場合は、「事業所得」に該当します。

「事業として行なっているか」という判断は、社会通念に照らし、ケースごとに判断するとされています。

金の売却で税金がかからない

方法はある?

金を売却する際、税金がかからないようにする「方法」はありません。ただし、結果的に税金がかからないことはあります。

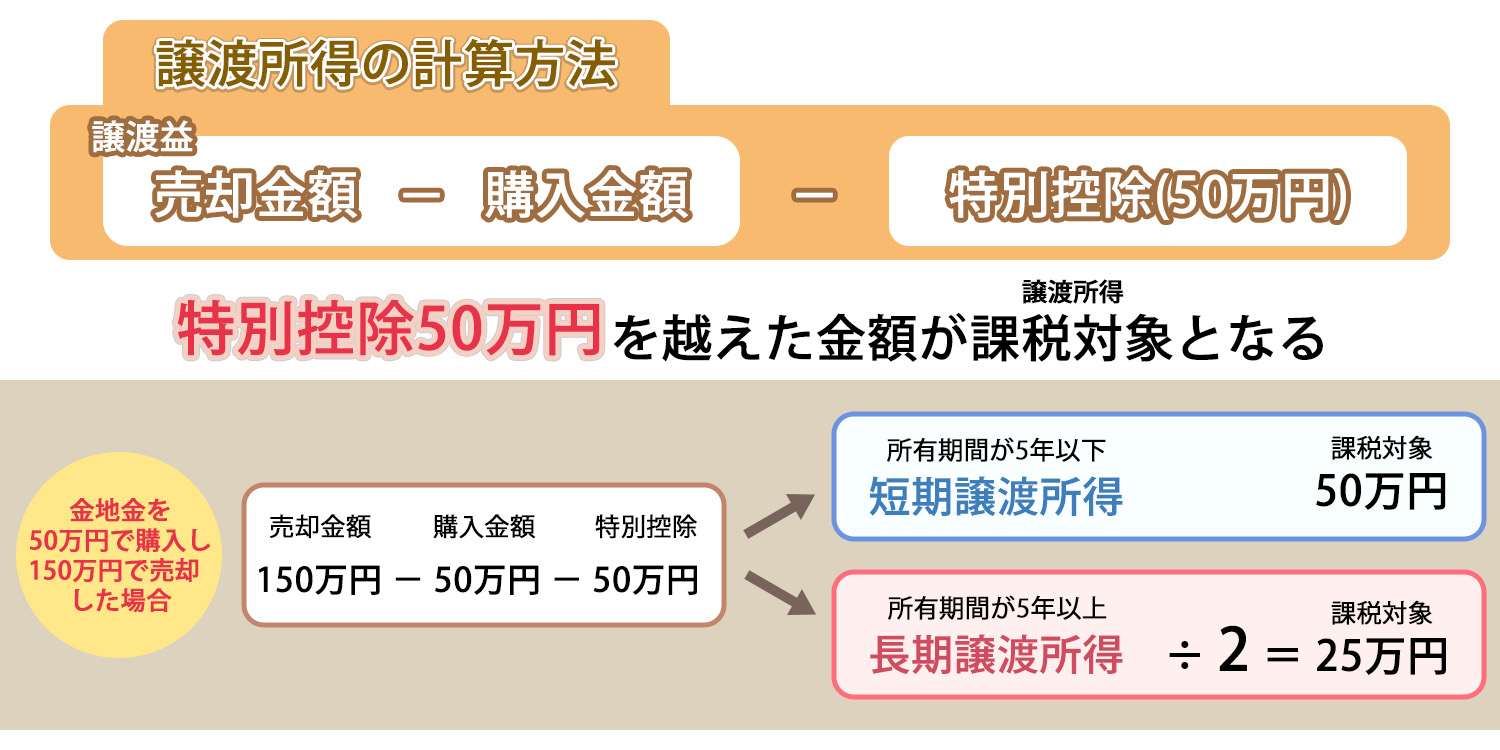

そもそも譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

<計算式>

金の売却金額-(金の購入時にかかった費用+金の売却時にかかった費用)

加えて、譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。つまり、上記計算式で求めた金額が50万円以下なら、税金はかかりません。

例えば、100万円を支払って購入した金を120万円で売却した(手数料などは発生しなかったものとする)とします。

上記計算式に当てはめると、「120万円-(100万円+0円)=20万円」です。20万円から特別控除50万円を差し引くと、金額はマイナスとなるため、課税対象外となります。

金を相続・贈与された場合に

かかる税金

金を相続した場合や贈与された場合にも、税金がかかることがあります。ここでは、金の相続と贈与、それぞれのケースについて解説します。

金を相続した場合

金を相続した場合は、「相続税」がかかります。相続税とは、亡くなった親などから受け継いだ財産にかかる税金です。

相続税にも基礎控除があるため、相続税がかかるのは、相続財産総額のうち基礎控除額を超えた金額に対してのみです。相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出できます。

<計算式>

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

では、以下の2つの例を比較してみましょう。

<例1>金を含む相続財産の総額が1億円、法定相続人の数が3人の場合

基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

相続税の課税対象額:1億円-4,800万円=5,200万円

<例2>金を含む相続財産の総額が4,000万円、法定相続人の数が3人の場合

基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

相続税の課税対象額:4,000万円-4,800万円=-800万円

例1のケースでは、5,200万円に対して相続税が発生します。一方、例2のケースでは、-800万円となり基礎控除額を超えていないため、相続税は発生しません。

金を贈与された場合

金を贈与された場合にかかるのは、「贈与税」です。ただし、贈与税は「個人から」財産を贈与されたときにかかる税金で、「法人から」財産を贈与された場合には、所得税がかかります。

また、厳密には「贈与」ではないものの、著しく低い金額で財産を譲り受けたときなどは、贈与とみなされて贈与税がかかることもあるでしょう。

贈与税の基礎控除額は、「財産を贈与された人1人当たり年間110万円まで」であり、1月1日から12月31日までの1年間ごとに判断する点がポイントです。

例えば、金を含めた1,100万円分の財産を一度に贈与された場合は贈与税がかかりますが、110万円分ずつ10年間かけて贈与された場合は、全額非課税となります。

このように、相続税と贈与税では非課税となる基礎控除額が異なります。

なお、金に関する税金には、ここまで説明した所得税(譲渡所得に対する税金)・相続税・贈与税のほかに「消費税」もあります。金取引における消費税に関しては、以下の記事をご覧ください。

<関連記事>増税時は金売却のチャンス!?金取引にかかる税金について徹底解説

金の売却で節税するための

ポイント

ここでは、金の売却で節税するための2つのポイントを紹介します。

①計算書を紛失しないようにする

金を購入すると、取得価格の証明書類として「計算書」が渡されます。この計算書を紛失してしまうと、金をいくらで取得したかが証明できなくなり、売却金額の95%が売却益とみなされてしまいます。

例えば、100万円で購入した金を200万円で売却した場合、単純計算で売却益は100万円です。しかし、計算書がないと「100万円で購入したこと」を証明できないため、200×95%=190万円が売却益とみなされて、課税対象額が大幅に増えます。

金を購入した際の振込証明書などが計算書の代わりになるかどうかは、税務署の判断を仰ぐ必要があり、確実ではありません。そのため、購入時の計算書は紛失しないよう注意しましょう。

②購入してから5年経過するまで待つ

課税対象額は、売却する時点でその金をどのくらいの期間所有していたかによっても変わります。具体的には、所有期間5年を基準に、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられます。

所有期間が5年以内の金を売却して得た利益は「短期譲渡所得」、5年を超えて金を売却して得た利益は「長期譲渡所得」に該当し、それぞれ以下の計算式で求められます。

【短期譲渡所得(所有期間が5年以内)の場合】

売却金額-(購入費用+売却費用)-特別控除50万円

【長期譲渡所得(所有期間が5年を超える)の場合】

(売却金額-(購入費用+売却費用)-特別控除50万円)÷2

5年を超えて保有すると課税対象額が半分になるため、節税方法として有効といえます。

では、例を挙げて見てみましょう。

<例>30万円で購入した金を100万円で売却した場合(売却時の手数料などは発生しなかったものとする)

【短期譲渡所得(所有期間が5年以内)の場合】

100万円-30万円-50万円=20万円

【長期譲渡所得(所有期間が5年を超える)の場合】

(100万円-30万円-50万円)÷2=10万円

なお、相続や贈与で金を取得した場合、以前の所有者が金を所有していた期間は引き継がれます。

例えば、以前の所有者が3年間所有していた金を4年前に相続したなら、所有期間は「4年間」ではなく、「3+4=7年間」となります。

金の売却で利益が出たら

確定申告をしよう

金の売却により、1月1日~12月31日の1年間で50万円以上の利益(譲渡所得)が発生したら、金額に応じた税金を納めるために確定申告をしなければなりません。

確定申告は、利益が発生した翌年の2月16日~3月15日に行なうのが原則です。確定申告書の作成にあたっては、本人確認書類のほか、金を売却したときの情報がわかる書類など、所得を証明できる書類が必要です。

また、確定申告書の提出方法は、以下の3つがあります。

| e-Taxで電子申請する | インターネット上で確定申告を行なえる「e-Tax」なら、自宅からいつでも手続きが可能です。 |

|---|---|

| 税務署に書類を郵送する | 管轄の税務署宛てに確定申告書類を送付します。宅配便などではなく、信書便を利用します。 |

| 税務署に書類を持参する | 税務署の窓口だけでなく、時間外収集箱へ直接提出することも可能です。 |

自分に合った方法で、忘れずに確定申告手続きを進めましょう。

金の売却は価格高騰中の

今が狙い目!

上記グラフからもわかるとおり、現在金の買取価格は高騰中であり、2025年06月16日には過去最高値の17,678円(小売価格・税込)を記録するなど売却に最適なタイミングです。

金相場は、さまざまな要因が影響して変動します。なかでも、近年の金相場に大きな影響を与えているのが、新型コロナウイルスの流行やウクライナショック、米銀行の相次ぐ破綻など考えられています。

これらの要因により、価値が目減りする可能性がある貨幣よりも、安定性の高い金を購入する動きが広がり、金相場を押し上げているといえるでしょう。

とはいえ、金の買取価格がいつまで上昇するのかは不透明です。したがって、金を高値で売却したい方は、今こそ検討してみてはいかがでしょうか。

金を売却するなら

「おたからや」

金を正確に査定し、納得の価格で売却したいなら、金の査定・買い取りのプロである「おたからや」にお任せください。

「おたからや」の査定員は、厳しい専門家研修を受けた一流の専門査定員のみです。また、メンテナンスをすべて自社完結するなど大幅なコスト削減にも取り組み、金の高価買取を実現しています。

査定料は無料なので、「まずは査定だけしてみたい」という方でも安心です。店舗に足を運べない場合には、出張料無料の出張買取を利用できます。

下記のWeb査定申込フォームからお申し込みいただいた方は、店頭買取または出張買取の買取金額が10%アップします。この機会にぜひご利用ください。

まとめ

個人が金を売却して利益を得た場合、その利益は原則「譲渡所得」として課税対象となります。金の売却で税金がかからないようにする方法はありませんが、譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、譲渡所得が50万円以下なら税金は発生しません。

金の売却で節税するには、取得価格の証明書類となる計算書を紛失しないこと、金を購入してから5年が経過するまで待つことがポイントです。ただし、相続や贈与で金を取得したケースでは、以前の所有者が金を所有していた期間が引き継がれるため、所有期間の合計が5年を超えていれば問題ありません。

金の売却で利益が出たら、確定申告も忘れずに行ないましょう。

金を売却するタイミングに迷っているなら、価格高騰中の今こそチャンスです。金の正確な査定が可能な「おたからや」なら、納得の価格で売却できます。この機会に、「おたからや」での金売却をぜひご検討ください。

金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。

金の高価買取はおたからやにお任せください。

関連記事

タグ一覧

- #4℃

- #A.ランゲ&ゾーネ

- #GMTマスター

- #IWC

- #K10(10金)

- #K14(14金)

- #K22(22金)

- #K24(純金)

- #MCM

- #Van Cleef & Arpels

- #アクアノート

- #アクアマリン

- #アメジスト

- #アルハンブラ

- #アルマーニ

- #アンティーク時計

- #イエローゴールド

- #インカローズ

- #ヴァシュロンコンスタンタン

- #ヴァンクリーフ&アーペル

- #エクスプローラー

- #エメラルド

- #エルメス

- #エルメス(時計)

- #オーデマ ピゲ

- #オパール

- #オメガ

- #ガーネット

- #カイヤナイト

- #カルティエ

- #カルティエ(時計)

- #グッチ

- #グリーンゴールド

- #クロエ

- #クロムハーツ

- #クンツァイト

- #ケイトスペード

- #ケリー

- #コーチ

- #ゴヤール

- #サファイア

- #サブマリーナー

- #サマンサタバサ

- #サンローラン

- #シードゥエラー

- #シチズン

- #シトリン

- #ジバンシィ

- #ジミーチュウ

- #シャネル

- #シャネル(時計)

- #ジュエリー

- #ジュエリー買取

- #ショパール(時計)

- #スカイドゥエラー

- #スピネル

- #スフェーン

- #セイコー

- #ゼニス

- #セリーヌ

- #ターコイズ

- #ターノグラフ

- #ダイヤモンド

- #タグ・ホイヤー

- #タンザナイト

- #チェリーニ

- #チューダー

- #ディオール

- #デイデイト

- #デイトジャスト

- #デイトナ

- #ティファニー

- #ティファニー

- #トリーバーチ

- #トルマリン

- #ノーチラス

- #バーキン

- #バーバリー

- #パテック フィリップ

- #パネライ

- #ハミルトン

- #ハリーウィンストン

- #バレンシアガ

- #ピーカブー

- #ピアジェ

- #ピコタン

- #ピンクゴールド

- #フェンディ

- #ブライトリング

- #プラダ

- #プラチナ

- #フランクミュラー

- #ブランド品

- #ブランド品買取

- #ブランド時計

- #ブランパン

- #ブルガリ

- #ブルガリ(時計)

- #ブレゲ

- #ペリドット

- #ボッテガヴェネタ

- #ホワイトゴールド

- #マークジェイコブス

- #マトラッセ

- #ミュウミュウ

- #ミルガウス

- #メイプルリーフ金貨

- #モーブッサン

- #ヨットマスター

- #リシャールミル

- #ルイ・ヴィトン

- #ルビー

- #レッドゴールド

- #ロエベ

- #ロレックス

- #ロンシャン

- #出張買取

- #地金

- #宝石・ジュエリー

- #宝石買取

- #時計

- #珊瑚(サンゴ)

- #真珠・パール

- #色石

- #財布

- #金

- #金・プラチナ・貴金属

- #金アクセサリー

- #金インゴット

- #金の純度

- #金価格・相場

- #金歯

- #金縁メガネ

- #金貨

- #金買取

- #銀

- #銀貨

- #香水

お持ちの金・貴金属のお値段、知りたくありませんか?

高価買取のプロ「おたからや」が

無料でお答えします!

-

店頭買取

-

査定だけでもOK!

買取店舗数は業界最多の

約1,450店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,450店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。

-

出張買取

-

査定だけでもOK!

買取専門店おたからやの

無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!

金・インゴット買取

金・インゴット買取 プラチナ買取

プラチナ買取 金のインゴット買取

金のインゴット買取 24K(24金)買取

24K(24金)買取 18金(18K)買取

18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取

バッグ・ブランド品買取 時計買取

時計買取 宝石・ジュエリー買取

宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取

ダイヤモンド買取 サファイア買取

サファイア買取 エメラルド買取

エメラルド買取 ルビー買取

ルビー買取 喜平買取

喜平買取 メイプルリーフ金貨買取

メイプルリーフ金貨買取 シルバー買取

シルバー買取 金貨・銀貨買取

金貨・銀貨買取 大判・小判買取

大判・小判買取 硬貨・紙幣買取

硬貨・紙幣買取 切手買取

切手買取 カメラ買取

カメラ買取 着物買取

着物買取 絵画・掛け軸・美術品買取

絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取

香木買取 車買取

車買取 ロレックス買取

ロレックス買取 パテックフィリップ買取

パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取

オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取

ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取

オメガ買取 ブレゲ買取

ブレゲ買取 エルメス買取

エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取

ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取

シャネル買取 セリーヌ買取

セリーヌ買取 カルティエ買取

カルティエ買取 ヴァンクリーフ&アーペル買取

ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取

ティファニー買取 ハリー・ウィンストン買取

ハリー・ウィンストン買取 ブルガリ買取

ブルガリ買取 グッチ買取

グッチ買取

ご相談・お申込みはこちら

ご相談・お申込みはこちら

![【[current_year]最新】貴金属買取業者おすすめランキング17選!高く売るコツと選び方のポイントもご紹介](https://www.otakaraya.jp/app/wp-content/uploads/2025/06/0-Photoroom-7.webp)