本物の金か確かめるなら

密度と比重に注目!

具体的な計測方法も解説

「金」は、装飾品や服飾小物をはじめとする、さまざまな製品に広く用いられている貴金属です。近年、金の相場は上がっており、2024年10月には買取価格が過去最高の1gあたり14,612円を記録しました。

高い価値のある金ですが、流通する金のなかには本物ではないものが混ざっている場合もあります。金が本物かどうかを確かめるには、どのような手法があるのでしょうか。

本物の金かどうかを確かめる際に参考となるのが「密度」です。金の密度は、実は自宅でも手軽に調べられるため、保有している金が本物かどうか知りたいなら、まず密度を測ってみるのがおすすめです。

純金の比重は「19.32」で、多くある金属の中でも重い分類です。金属でもっとも比重が高いのは「オスミウム」の22.57で、リチウムやカリウムなど水よりも比重が低い金属元素もあります。

今回は、金の密度や比重の概要を解説したうえで、本物の金かどうかを見極める方法を紹介します。

2024年10月24日 9:30更新

今日の金1gあたりの買取価格相場表

金のレート(1gあたり)

インゴット{{au_ingod_price_bace}}円+{{ diff_au_price }}円

K24{{k24_price}}円+{{ diff_pre_k24_price }}円

K23{{k23_price}}円+{{ diff_pre_k23_price }}円

K22{{k22_price}}円+{{ diff_pre_k22_price }}円

K21.6{{k21_price}}円+{{ diff_pre_k21_price }}円

K20{{k20_price}}円+{{ diff_pre_k20_price }}円

K18{{k18_price}}円+{{ diff_pre_k18_price }}円

K14{{k14_price}}円+{{ diff_pre_k14_price }}円

K12{{k12_price}}円+{{ diff_pre_k12_price }}円

K10{{k10_price}}円+{{ diff_pre_k10_price }}円

K9{{k9_price}}円+{{ diff_pre_k9_price }}円

K8{{k8_price}}円+{{ diff_pre_k8_price }}円

K5{{k5_price}}円+{{ diff_pre_k5_price }}円

Contents

金の密度や比重とは?

金が本物かどうかを見極めたいなら、金の密度と比重を測定するのがおすすめです。密度と比重とはいったい何なのか、まずはその概要から解説します。

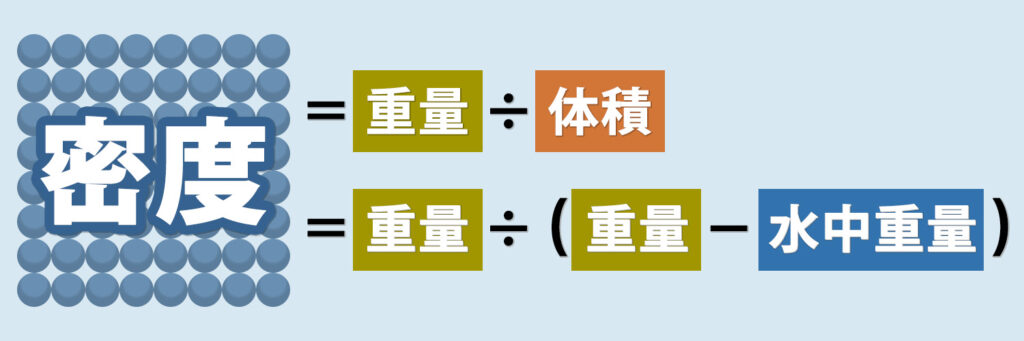

密度は「物質の単位体積あたりの質量」と定義され、「1立方センチメートル(㎤)あたりのグラム数」を示します。純金の密度は、19.32g/㎤です。

また、比重は「物質の密度」と「それと同体積の標準物質の密度」との比を表します。比重に単位はなく、通常、金のような固体の場合は「4度の水」を標準物質として比重を算出します。水の密度は約1.0g/㎤であるため、金の比重は19.32です。

上記のとおり、密度と比重の値はほぼ一致します。さらに、物質ごとに固有の密度があるため、金属固体の密度を調べれば、その金属が何であるかを推測できるのです。

もしも、手元に何の金属なのかわからないもの、もしくは本物かどうかわからない金属があるのなら、密度と比重を調べてみましょう。金属が本物の金かどうかを調べたい場合は、物質の密度、または比重が19.32に近いかどうかを調べることで真偽を判別できます。

ただし、密度や比重ですべての金属を正確に判別できるわけではありません。過去には、比重や密度が金と近いタングステン(比重19.30)などに金メッキ加工を施し、金と偽った例も報告されています。より正確に金属を判別したいなら、専用の機械などを用いる必要があるのです。

金の密度や比重は純度によって異なる

単体の金はやわらかく、アクセサリーなどに加工して日常的に使用するのには向いていません。そのため、アクセサリーなどに使用される金は、銀や銅、パラジウムなど他の金属と混ぜ合わせた合金です。

また、鉱山などで採掘される天然の金「自然金」には10%程度の銀が含まれていることが多く、純度はそれほど高くありません。そこから精錬を繰り返して純度を高めていくのです。

純度100%の金であれば、前述のとおり、比重・密度の数値は19.32となります。しかし、実際には純金と呼ばれる純度99.9%以上のK24であっても、密度・比重の数値には「19.13~19.51」と幅があります。密度や比重では、金の純度を正確に把握するのは難しいといえるでしょう。

よく使用される金の純度別の金密度・金比重一覧は、以下のとおりです。

| 純度 | 金の含有率 | 密度・比重 (密度:g/㎤) |

|---|---|---|

| K24 | 99.99%以上 | 19.13~19.51 |

| K22 | 91.6~91.7% | 17.45~18.24 |

| K20 | 83.3% | 16.03~17.11 |

| K18 | 75.0% | 14.84~16.12 |

| K14 | 58.5% | 12.91~14.44 |

金の純度が低いものほど、密度・比重の数値には幅があります。金と混ざっているその他の金属の種類や割合によって、数値に差が出るのです。

金製品には「K24」や「K18」のように純度が刻印されていることが多く、刻印を見れば純度をすぐに判別できます。純度が刻印されていない金製品の場合は、密度や比重を調べて上記の表と照らし合わせれば、どの純度の合金なのかを推測できるでしょう。

金の密度や比重の計測方法

金の密度や比重は、どのように計測すればよいのでしょうか。

通常、金製品には密度や比重は刻印されていません。正確な密度や比重の数値を知りたい場合は、買取店などで専門の測定器などを使って調べるのが一般的です。しかし、密度と比重を調べるためにわざわざ専門家に鑑定してもらうのは面倒、と考える方も多いでしょう。

実は、金の密度(比重)は自宅でも簡単に計測できます。自宅で金の密度と比重を測る方法を2つ紹介します。

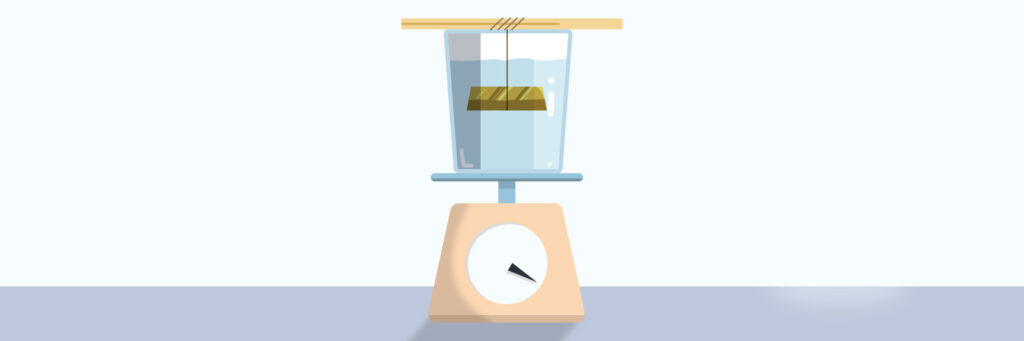

(1)水に沈めて計測する方法

金製品を水に沈めると、金のおおよその密度や比重を測定できます。測定に必要なものと測定手順を以下で紹介します。

事前に用意するもの

水を利用して自宅で密度(比重)を調べる際に必要なものは、以下のとおりです。

- はかり

- 糸

- 水を入れる容器

- 適量の水

はかりはキッチンスケールなど、家庭にあるもので構いません。正確な値を知りたいなら、小数点以下まで計測できるものを使用するとよいでしょう。また、はかりに0点補正機能が付いていると測定時に便利です。

糸は、密度や比重を調べたい金属に結びつけて使用します。できるだけ細い糸を使いましょう。

水を入れる容器はコップやボウルなどで構いません。ただし、密度や比重を調べたい金属を入れたときに、容器の底や側面に金属がつかない大きさのものを用意しましょう。

水は、金属を入れたときに容器からあふれず、金属が完全に水中に入るぐらいの量が必要です。

このほか、測定した数値をメモするための筆記用具やメモ帳、計算に使用する電卓なども用意しておくとよいでしょう。

計測手順

計測手順は以下のとおりです。

- 対象となる金属をはかりに乗せて重さを量る(このとき計測した重さをAとします)

- 水を適量入れた容器をはかりに乗せる

- はかりに容器を乗せたまま、はかりの目盛りを0に調節する

- (1)目盛りを0に設定できないはかりの場合は、このときの重さをメモしておきます(このとき計測した重さをCとします)

- 対象となる金属を糸で結び、糸を持ちながら容器の中に入れる

- (1)金属を完全に水中に入れる際には、容器の底や側面に触れないよう注意してください。

- (2)可能ならば容器の上に箸などを置き、そこに糸を結んでコップ内部に触れないように調整するとより正確です。この場合、水を入れた容器に箸を乗せてから目盛りを0に調節します。

- 水中に金属を吊るした状態で重さを量る(このとき計測した重さをBとします)

- 「はじめに計測した金属の重さ(重さA)÷金属が水中にあるときの重さ(重さB)」が密度(比重)の数値となります。

※目盛りを0に設定できないはかりの場合は、「重さA÷(重さB‐重さC)」で計算します。

以上の手順は、アルキメデスの原理を応用した測定方法です。アルキメデスの原理とは、「流体(ここでは水)の中の物体(ここでは金)が受ける浮力は、その物体(金)が押しのけている流体(水)の重さと等しい」という原理です。

水中で金が受ける浮力は、作用反作用の法則により、重さの増加分としてはかりに表示されます。水は1㎤あたり1gであるため、「押しのけている水の重さ」=「押しのけている水の体積」=「金の体積」となり、「金が受ける浮力」=「金を入れたときの重さの増加分」となります。つまり、「金を入れたときの重さの増加分」=「金の体積」となるわけです。「金の重さ」を「金の体積」で割れば、密度(≒比重)を算出できます。

ただし、ここで紹介した測定方法では、水中の金に付着する気泡や吊るす糸の体積、水の温度などの要素を考慮していません。この測定方法で導かれる密度や比重は、あくまで参考値である点に注意しましょう。

(2)比重計で計測する方法

比重計を用いることでも、金の比重を簡単に測定できます。ただし、中が空洞の金製品や、宝石があしらわれているアクセサリーなどは、正しく比重を算出できないおそれもあります。

正確な密度や比重を知りたい場合は、やはり信頼できる買取店などで調べてもらうのが安心です。専門店には、密度や比重を求めるための設備が整っていますので、正確な結果を得られるでしょう。

密度・比重以外で

金を見極める4つの方法

密度や比重を調べる方法以外にも、金が本物であるかどうかを見分ける方法があります。金を見分ける4つの方法を以下で見ていきましょう。

刻印をチェックする

前述のとおり、金や金製品の表面には、基本的に刻印が施されています。

金地金(インゴット)であれば「999.9」や「FINE GOLD」と刻印されていることが多く、刻印によって純金であることが証明されています。金アクセサリーに見られる刻印は、「K18GP」などです。「K18」は金の純度を、「GP」は金メッキ(Gold Plated)であることを表しています。

純度や真偽性の確認に便利な刻印ですが、刻印のなかには正確に純度を表していないものもある点に注意が必要です。刻印に不安がある方は、別の方法を試してみましょう。

磁石を近づける

本物の金は磁石に反応しないという性質を利用し、磁石を金属に近づけて判別する方法もあります。この方法は、刻印のない金製品が金であるかどうかを見分けるのにも有効です。

ただし、銀を金メッキでコーティングしている場合など、磁石に反応しなくても実際は金製品ではないケースもあるため、この方法での判別は参考程度にしておきましょう。

色を確認する

基本的に、純度が下がるにつれて、金の色はオレンジから黄色の色調に変化していきます。確実に純度が保証されている金があれば、それと見比べることで、本物の金であるかどうかを判別できるでしょう。

試金石を用いる

金属を試金石にこすりつけることで、その真偽を見極める方法もあります。

試金石として使われるのは、那智黒石と呼ばれる黒く硬い石です。この鉱石に金製品をこすりつけて削り取られた金の一部分に硝酸をかければ、金が本物かどうかを判別できます。金は金属のなかで最も腐食しにくいため、硝酸をかけても溶けることはありませんが、金以外の金属であれば溶けてしまいます。

試金石を用いた鑑定は古くから行なわれてきましたが、この手法は買取査定前の商品を傷つける必要があり、あまりおすすめできません。

金の純度で買取価格は変わる

金は純度によって買取価格が異なり、一般的に、純度が高い金ほどその価値は高まります。金の買取相場は1gあたりの価格で表され、同じ重さの金でも、金の純度が高いほど高い価格で取引されるのです。

近年、金の買取価格は上昇傾向にあります。2019年頃まで1g4,000円台で取引されていた金は、2024年10月には1g 14,000円ほどの過去最高値を記録しています。

金価格が上昇している背景には、コロナショックやウクライナショックなどによる世界経済への先行き不安があります。先行きが見通せない情勢下で、より安定した資産を保有しようと金へ投資する人が増え、価格を押し上げているのです。

金相場が上昇している昨今は、金売却の良い機会だといえます。金を売却する予定がある方は、保有している金の価値を正しく把握し、適正価格で売却できるようにしましょう。

金の正しい価値を知りたいなら「おたからや」で査定依頼!

金の正しい価値を知って、適正価格での買取査定を依頼したい方は、全国に約1,200店舗以上を展開する買取専門店「おたからや」へご相談ください。

おたからやなら、最新相場を把握しているプロ査定士が、大切な金や貴金属をしっかりと査定いたします。刻印のない金や貴金属でも、金の含有量を正確に測定できるので、安心して買取依頼できるでしょう。

おたからやでは、店頭買取および出張買取を行なっています。どちらも査定料は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

金の密度や比重を調べると、金が本物かどうかを判別できます。密度は自宅でも簡単に調べられるため、ぜひ調べてみてください。ただし、密度や比重からでは正確な金の純度を調べることはできません。金の純度を正確に知りたいなら、専門店で査定依頼するのがおすすめです。

買取専門店「おたからや」では、金製品の無料査定を行なっています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。

金の高価買取はおたからやにお任せください。

関連記事

タグ一覧

- #A.ランゲ&ゾーネ

- #GMTマスター

- #IWC

- #K10(10金)

- #K14(14金)

- #K22(22金)

- #K24(純金)

- #MCM

- #アクアノート

- #アンティーク時計

- #イエローゴールド

- #ヴァシュロンコンスタンタン

- #エアキング

- #エクスプローラー

- #エメラルド

- #エルメス

- #オーデマ ピゲ

- #オパール

- #オメガ

- #カルティエ

- #カルティエ(時計)

- #グッチ

- #グリーンゴールド

- #ケイトスペード

- #コーチ

- #サファイア

- #サブマリーナー

- #シードゥエラー

- #シチズン

- #ジッピーウォレット

- #ジバンシィ

- #ジミーチュウ

- #シャネル

- #シャネル(時計)

- #ジュエリー

- #ショパール(時計)

- #セイコー

- #ゼニス

- #ターノグラフ

- #ダイヤモンド

- #タグ・ホイヤー

- #チェリーニ

- #チューダー

- #デイデイト

- #デイトジャスト

- #デイトナ

- #ティファニー

- #ティファニー

- #ノーチラス

- #パテック フィリップ

- #パネライ

- #ピーカブー

- #ピアジェ

- #ピンクゴールド

- #フェンディ

- #ブライトリング

- #プラチナ

- #フランクミュラー

- #ブランド品

- #ブランド品買取

- #ブランド時計

- #ブルガリ(時計)

- #ブレゲ

- #ホワイトゴールド

- #マークジェイコブス

- #ミュウミュウ

- #ミルガウス

- #モーブッサン

- #ヨットマスター

- #リシャールミル

- #ルイ・ヴィトン

- #ルビー

- #レッドゴールド

- #ロエベ

- #ロレックス

- #ロンシャン

- #地金

- #宝石・ジュエリー

- #宝石買取

- #時計買取

- #珊瑚(サンゴ)

- #真珠・パール

- #色石

- #財布

- #金

- #金・プラチナ・貴金属

- #金アクセサリー

- #金インゴット

- #金の純度

- #金価格・相場

- #金歯

- #金縁メガネ

- #金貨

- #金買取

- #銀

- #銀貨

-

店頭買取

-

査定だけでもOK!

買取店舗数は業界最多の

約1,200店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,200店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。

-

出張買取

-

査定だけでもOK!

買取専門店おたからやの

無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!